Как искать предков в Новосибирской области?

Вступительное слово

При проведении генеалогического исследования важно помнить о трех ключевых моментах:

- месте, где что-то случилось;

- событиях, которые происходили вокруг;

- документах, которые это зафиксировали.

В статье разберем, что происходило на территории современной Новосибирской области, какие явления повлияли на местных жителей и где можно найти необходимые документальные источники для восстановления истории семьи.

Благодарности

Выражаем глубокую признательность Зое Сапрыкиной за переданные материалы и результаты многолетних исследований, легшие в основу данной статьи. С прискорбием отмечаем, что Зои не стало в марте 2025 года. Уверены, что ее вклад в изучение истории и генеалогии Новосибирской области останется значимым и востребованным еще долгие годы.

Историческая справка

У ученых нет единого мнения о происхождении слова «Сибирь». Земли к востоку от Уральских гор до Тихого океана называли «Сибирью» еще задолго до их освоения русскими. Версии:

- «Сибэр» или «чибэр» на тюркских языках означают «красивый, прекрасный». Вполне возможно, что древние татары были вдохновлены красотой сибирской природы.

- «Шибир» (Sibir) с монгольского переводится как «болотистая местность, поросшая лесом». Если вспомнить природу южных районов Сибири, то там небольшие березовые леса чередуются с болотами. Монголы, пришедшие в Сибирь с юго-востока, не могли не проходить через болотистые низины.

- Название этнической группы «сабыр» или «сипыр». Предполагается, что она проживала на берегах Иртыша в районе современного Тобольска и на протяжении длительного периода времени взаимодействовала с другими этническими племенами Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии. Не исключено, что русские могли дать название землям по имени населявшего их народа. Известно, что до XIII века слово «Сибирь» использовалось только по отношению к народности, позднее его стали применять к территории проживания людей.

- «Сибирь» возникло от русского «север», хотя по отношению к Московской Руси эта территория лежит на востоке, а не на севере.

- «Сибирь» могло быть образовано от двух основ из тюркского языка: су – «вода» и бир – «дикий лес».

- В татарском языке есть слово «сэбэр», означающее «метет пурга», что можно связать с суровой сибирской зимой.

- В монгольских и бурятских сказках и поверьях встречается гора Сымыр, которая также могла дать название региону.

Этапы освоения Сибири

Долгие столетия народы Сибири жили в небольших отдаленных друг от друга поселениях. В каждом отдельном населенном пункте проживал свой род, который вел свой образ жизни и говорил на непонятном для соседей языке. Со временем одни поселения исчезали, а другие становились больше и активно развивались.

К концу XVII века самыми развитыми народами Сибири были буряты и якуты. Татары являлись единственным народом, который успел организовать государственную власть до освоения территории русскими. К самым крупным племенам относились: ительмены (коренные жители Камчатки), юкагиры (населяли основную территорию тундры), нивхи (жители Сахалина), тувинцы (коренное население Республики Тувы), сибирские татары (располагались на территории Южной Сибири от Урала до Енисея) и селькупы (жители Западной Сибири). В конце ХVI в. коренное население не превышало 240 тыс. человек, то есть 1 человек на 50 кв. км.

В русских летописях сведения о Сибири появляются уже в ХI в., но знания об этом крае были отрывочными и насыщенными мифами. Во второй половине XVI в. в Русском государстве завершился процесс централизации. Давние связи русского народа с жителями Зауралья, пути, проложенные на восток промышленниками и торговыми людьми, подготовили процесс присоединения Сибирского края к России. Основные вехи по освоению Сибири отражены на Рис. 8.

В конце XVI – начале XVIII вв. жители Поморья, Пермской земли и Поволжья, ярославцы, галичане и костромичи ехали «на льготу охочих людей» на сибирские территории. В периоды войн и Смуты в Сибирь начали отправлять ссыльных и военнопленных. Лишенные возможности в указанный период возделывать пашни в плодородной южной лесостепной и степной полосе, русские земледельцы освоили под хлебопашество «еланные»1 и расчищенные от леса участки таежной зоны, создали земледельческое производство в трудных условиях тайги. Хозяйственная деятельность русских переселенцев в Западной Сибири оказывала благоприятное воздействие на совершенствование хозяйства местного населения.

Заселение территории Новосибирской области

Первые постоянные русские поселения на территории современной Новосибирской области появились в 1690-х годах. Это были деревни Кругликово (на момент написания статьи – Болотнинский район), Гутово и Изылы (Тогучинский район).

Около 1710 года было основано первое русское поселение на территории современного города Новосибирска – деревня Кривощёково. Мирная жизнь земледельцев и служащих почтово-ямщицких станций защищалась укреплениями и фортами, такими как Умревинский острог (1703 год), Бердская крепость (начало XVIII века), Чаусский острог (1713 год), а также Каинский, Убинский и Усть-Тартасский форпосты (1722 год).

В 1747 году медеплавильные заводы известного уральского промышленника Акинфия Демидова перешли во владение императрицы Елизаветы Петровны и стали управляться Канцелярией Колывано-Воскресенского горного начальства. В 1764–1765 годах под ее началом был построен Сузунский медеплавильный завод, где в 1766 году заработал Сузунский монетный двор, чеканивший медные монеты с добавлением серебра.

В 1893 году, на месте пересечения строящейся Транссибирской магистрали с рекой Обью, возник поселок Александровский, вскоре получивший имя Ново-Николаевский – будущий Новосибирск. В 1903 году он получил статус безуездного города в составе Томской губернии. Железная дорога способствовала активному заселению сибирских земель.

Аграрная реформа Петра Столыпина, проводившаяся в 1906–1917 годах, дала мощный импульс заселению Сибири. Вслед за ростом переселенческих потоков на территории нынешней Новосибирской области в конце XIX – начале XX века возникали новые поселки, полностью сформированные выходцами из Курской, Тамбовской, Орловской, Тульской, Рязанской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Воронежской и других губерний.

Для безземельных и малоземельных крестьян переселение было особенно привлекательным: государство предоставляло земельные наделы в собственность, денежные пособия и освобождало от налогов на длительный срок. Семьи переселенцев пользовались льготным железнодорожным проездом с правом перевозки багажа, а на крупных станциях по пути следования действовали специальные пункты временного размещения.

Первая мировая война привела к массовой мобилизации мужчин в армию и реквизиции лошадей, однако значительного ущерба экономике региона не причинила. Томская губерния приняла множество беженцев, часть из которых обосновалась на ее территории.

Гражданская война принесла в регион новые волны миграции. После завершения боевых действий весной 1920 года Ново-Николаевск оказался охвачен эпидемиями тифа и холеры. В августе 1919 года в городе проживало почти 130 тысяч человек, но уже к 1920 году численность населения сократилась почти вдвое – до 67 тысяч. Болезни и голод распространились из города по всей губернии, нанося тяжелый удар по демографии региона.

Конец 1920-х годов ознаменовался началом индустриализации Сибири. В Ново-Николаевске развернулся строительный бум: был заложен завод «Сибкомбайн», реконструирован завод «Труд», основан авиационный завод, начали строиться так называемые «соцгородки». Темпы прироста населения стремительно росли: в 1921 году – 67 тыс. жителей, в 1926 – 121 тыс., в 1929 – 150 тыс., а к 1934 году – уже 176 тыс. человек. Новые предприятия требовали рабочей силы, и в 1928–1937 годах в Сибирь прибыли миллионы переселенцев, что значительно укрепило позиции городов региона.

В это же время в селах начался процесс коллективизации, связанный с нехваткой продовольствия, для ускорения которого была применена насильственная экспроприация хозяйств, отнесенных к кулацким, – «раскулачивание».

Массовое «раскулачивание» началось в Сибирском крае в конце 1929 года и продолжалось до 1937 года. Часть крестьянских семей, уже обосновавшихся на территории современной Новосибирской области, была выслана за ее пределы. А другие семьи, наоборот, присланы – например, в качестве трудопоселенцев.

В годы Великой Отечественной войны Новосибирск стал важнейшим тыловым центром страны. Сюда велась эвакуация с оккупированных территорий: в 1941–1942 годах в город были перевезены оборудование и специалисты более чем с 50 заводов и фабрик, а также театральные коллективы, музейные коллекции. На базе эвакуированного оборудования московских, ленинградских, тульских заводов были организованы новые предприятия, что дало мощный импульс развитию промышленности региона.

Всего за годы войны на территории Новосибирской области разместилось свыше миллиона эвакуированных и беженцев. Для оказания медицинской помощи раненым солдатам было открыто 52 эвакогоспиталя, большинство из которых располагались в Новосибирске и его окрестностях.

Война оставила в судьбе региона тяжелый след: около 180 тысяч жителей Новосибирской области не вернулись с фронта домой.

В 1957 году на окраине Новосибирска был основан Академгородок – научный центр, куда съехались молодые ученые со всей страны, сформировав новое научное сообщество.

В 1990 г. Новосибирск получил статус исторического центра науки и культуры Сибири. В 2000 году город возведен в ранг центра Сибирского федерального округа.

География

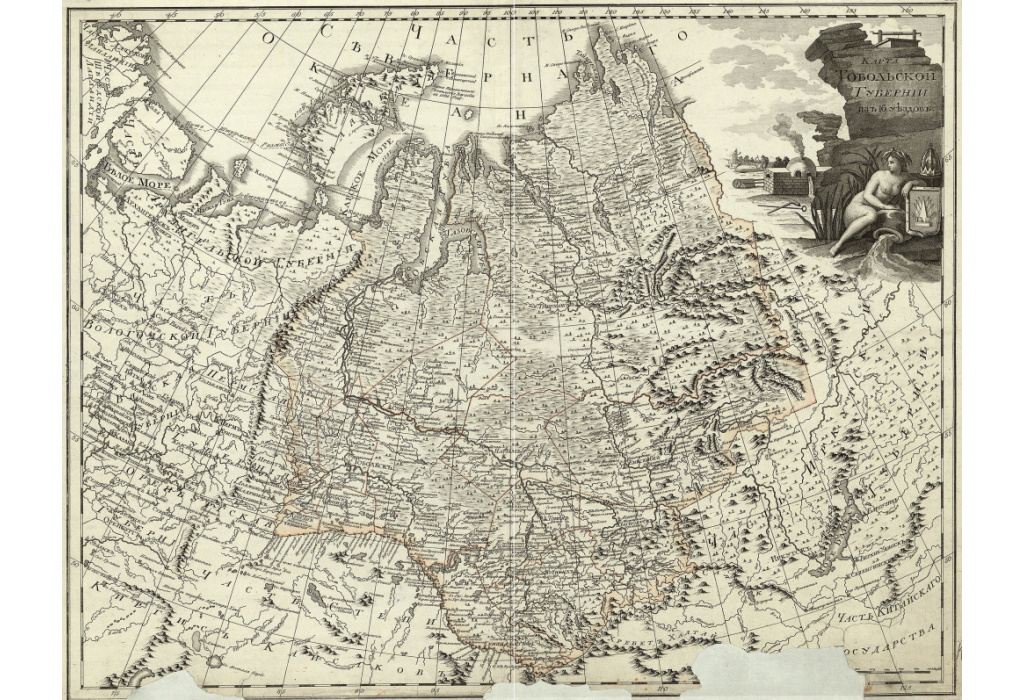

1708 год – образована Сибирская губерния, в состав которой входили территории Сибири и Приуралья.

1719 год – из Сибирской губернии выделена Тобольская провинция. В состав провинции вошли Тобольский и Томский уезды.

1724 год – из состава провинции выделены Енисейская и Иркутская провинции.

1726 год – из Енисейской провинции в состав Тобольской провинции переданы города с уездами: Кузнецк (Кузнецкий уезд), Нарым (Нарымский уезд), Томск (Томский уезд).

1764 год – Сибирь стала именоваться «Сибирским царством», образованы две губернии во главе с генерал-губернаторами: Тобольская и Иркутская.

1766 год – в Тобольскую провинцию Сибирской губернии входило девять уездных и четыре безуездных города, два яма, семь крепостей, три дистрикта.

1779 год – в Царстве Сибирском образована Колыванская область, куда вошли четыре преобразованных из уездов округа: Барнаульский, Бурлинский, Кузнецкий и Томский.

1780–1782 годы – Тобольская провинция, после упразднения Царства Сибирского, преобразована в Тобольское наместничество в составе двух областей: Тобольской и Томской. Из Колыванской провинции в 1782 году образовано Колыванское наместничество.

1796 год – выделена Тобольская губерния, к ней присоединена Колыванская губерния.

1802 год – Тобольская губерния наряду с Иркутской входит в состав Сибирского генерал-губернаторства.

1804 год – часть территории Тобольской губернии выделена в Томскую губернию с административным центром в городе Томск. Она включает в себя Каинский, Барнаульский, Томский и Кузнецкий уезды. К Тарскому уезду Тобольской губернии относились западные части современных Кыштовского и Усть-Таркского районов.

1822 год – Сибирское генерал-губернаторство разделено на Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское. Томская и Тобольская губернии входят в состав Западно-Сибирского генерал-губернаторства.

1882 год – Советы Главных управлений Западной и Восточной Сибири во главе с генерал-губернатором упразднены. Тобольская и Томская губернии переведены на одинаковое положение с губерниями Европейской России. Уезды при этом переименованы в округа и губерния состоит из 6 округов: Барнаульский, Каинский, Колыванский, Кузнецкий, Томский, Чарышский. Округа разделены на волости.

1898 год – округа переименованы обратно в уезды.

1913 год – Приморское генерал-губернаторство включает Сахалинскую, Камчатскую, Приморскую и Амурскую области. Степное генерал-губернаторство состоит из Акмолинской и Семипалатинской областей. Иркутское генерал-губернаторство объединяет Иркутскую и Енисейскую губернии, Якутскую и Забайкальскую области. Отдельно существуют Тобольская и Томская губернии.

1916 год – Томская губерния состоит из Барнаульского, Бийского, Змеиногорского, Каменского, Кузнецкого, Мариинского и Томского уездов.

1917 год – при разделении Томской губернии на Томскую и Алтайскую (с центром в городе Барнауле) образован Ново-Николаевский уезд в составе Томской губернии. Таким образом, до 1921 года территория Новосибирской области входит в состав Томской губернии.

1921 год – из Каинского и Ново-Николаевского уездов Томской губернии, Каменского и части Барнаульского уездов Алтайской губернии, а также трех волостей Славгородского уезда Омской губернии образована Новониколаевская губерния. Структура уездов и волостей в новой губернии реорганизуется – создаются на их основе новые уезды и волости. В частности, в июне 1921 года образован Каргатский уезд на основе реорганизованной (укрупненной) Каргатской волости. Ново-Николаевская губерния состоит из 5 уездов: Каинского, Каменского, Каргатского, Ново-Николаевского и Черепановского.

1924–1925 годы – в уездах происходит разделение на районы (от 6 до 13 районов на уезд).

1925 год – в составе Сибирского края с центром в г. Новониколаевске образованы Омская, Новониколаевская, Алтайская, Томская, Енисейская губернии, а также автономная область Ойротии. К концу 1925 года губернская административно-территориальная система упразднена. Вместо губерний появились округа, одновременно с ними формируются края и области.

1926 год – Новониколаевск получил новое название – Новосибирск. Основная территория прежней Новониколаевской губернии распределена между Новосибирским, Барабинским и Каменским округами. Структурой более низкого уровня оказываются районы. Территория Ново-Николаевской губернии становится частью нового Сибирского края, а город Ново-Николаевск (Новониколаевск), переименованный в 1926 году в Новосибирск, становится столицей края.

1937 год – Западно-Сибирский край разделен на Новосибирскую область и Алтайский край. На 1937 год в состав области входит 36 районов, в том числе территории нынешней Томской и Кемеровской областей.

1938 год – образованы Алтайский край и Новосибирская область.

На 1939 год в Новосибирской области имеется 75 районов и 10 городов областного подчинения, а в конце 1944 г. после выделения из ее состава Кемеровской и Томской областей – 36 районов: Андреевский, Барабинский, Болотнинский, Венгеровский, Веселовский, Доволенский, Здвинский, Ирменский, Искитимский, Карасукский, Каргатский, Колыванский, Коченевский, Кочковский, Краснозерский, Куйбышевский, Купинский, Кыштовский, Легостаевский, Маслянинский, Михайловский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Ояшинский, Пихтовский, Северный, Сузунский, Татарский, Тогучинский, Убинский, Усть-Таркский, Чановский, Черепановский, Чистоозерный, Чулымский.

1943 год – из Новосибирской области выделена Кемеровская область.

1944 год – из Новосибирской области выделена Томская область.

1946 год – центр Андреевского района перенесен в п. Баган, а район переименован в Баганский.

В последующие годы Новосибирская область подвергалась различным административно-территориальным реформам. На 2025 год в Новосибирскую область входят 14 городов (в том числе 7 городов областного значения), 30 муниципальных районов, 17 поселков городского типа (рабочих поселков, в том числе один рабочий поселок областного значения), 428 сельских администраций. В пределах современной территории области располагались Каинский, Барнаульский, Томский и Кузнецкий уезды. Западные окраины нынешних Кыштовского и Усть-Таркского районов входили в состав Тарского уезда Тобольской губернии.

Состав населения и промыслы

По данным росписи сибирских городов 1701 г. в Восточной Сибири насчитывалось до 7 тыс. семей русских, тогда как в Западной Сибири – около 18 тыс. В начале XVIII в. население продолжало интенсивно расти. По первой ревизии 1719 г. в целом население всей Сибири насчитывало 241 тыс. душ мужского пола. Из этого количества 72 тыс. душ приходилось на местное ясачное население и 169 тыс. – на русское население (т.е. не менее 70 %).

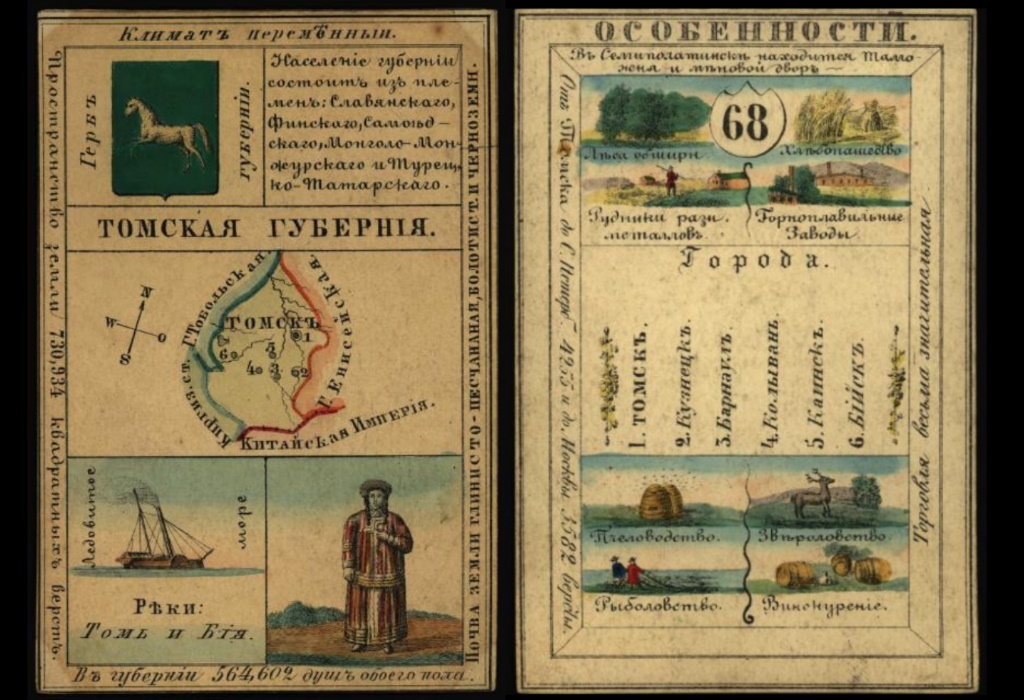

На географической сувенирной карточке Российской империи 1856 года, посвященной Томской губернии, приводятся сведения о составе ее населения: «Народонаселение губернии состоит из племен: славянского, финского, самоедского, монголо-манжурского и турецко-татарского». Там же указаны впечатляющие масштабы территории – «пространство земли 730 934 квадратных верст» – и невысокая плотность населения – «в губернии 564 602 душ обоего пола». Для сравнения: в Полтавской губернии, занимавшей в то время 43 385 квадратных верст, проживало 1,783 миллиона человек. Такое сопоставление подчеркивает, насколько слабо была заселена Сибирь в середине XIX века, несмотря на обширность ее земель.

Переселенцы осваивали новые земли, развивая ремесла и промыслы, адаптируясь к суровому сибирскому климату. Среди основных занятий можно выделить изготовление изделий из дерева, бересты и лыка, а также производство одежды и обуви. Важную роль играли кузнечные, мельничные и столярные работы, обеспечивавшие повседневные потребности сельского населения. Особенно процветало керамическое производство – с конца XIX века оно активно развивалось в Сузунском районе и на прилегающих территориях, став важной отраслью местной экономики.

Пушной промысел традиционно велся по всей Сибири. Он был не только экономически значим, но и вошел в культурный код региона: фигуры соболей на гербе Новосибирской области символизируют «преемственность поколений, традиции, историческую память».

Рыбная ловля также занимала значительное место в жизни местного населения. Она обеспечивала семьи продовольствием и служила источником дополнительного дохода для артельных промыслов.

Архивы и особенности хранения информации

Поскольку административно-территориальное деление современной Новосибирской области неоднократно менялось, то документы, относящиеся к ее территориям, можно найти в разных сибирских архивах:

Государственный архив Новосибирской области (ГАНО)

- Архивы Новосибирской области

- Поиск по общему электронному каталогу описей архивов Новосибирской области

- Список фондов Государственного казенного учреждения «Государственный архив Новосибирской области» (ГКУ НСО ГАНО)

- Путеводители по фондам ГАНО

- Мультимедийный архив Новосибирской области

- Список жертв политических репрессий в Новосибирской области на мультимедийном портале архива

- Награжденные в годы ВОВ в Новосибирской области на мультимедийном портале архива

- Эвакуированные в Новосибирскую область на мультимедийном портале архива

Ф. Д-156 «Коллекция метрических книг культовых учреждений (1754–1934)».

Самостоятельно поработать с документами фондов Д-156 «Коллекция метрических книг культовых учреждений» можно онлайн – перейдя по ссылке.

«Коллекция метрических книг культовых учреждений» доступна онлайн и на сайте мультимедийного архива. Там же представлена удобная карта приходов.

Информацию о составе приходов стоит сверять с Перечнем «Состав приходов культовых учреждений Новосибирской области», составленным архивом.

Ф. Д-159 «Коллекция документов Новониколаевских церквей».

В коллекцию вошли документы Александро-Невской, Вознесенской, Крестово-Воздвиженской, Иоанно-Предтеченской и Богородице-Казанской церквей г. Новониколаевска, церквей с. Карпысак, с. Маслянино, станции Обь за 1773–1777, 1794–1800, 1892–1924 гг.

Брачно-обыскные книги, исповедные книги, клировые ведомости и послужные списки, указы Томской духовной консистории, переписки, отчеты и прочая документация размещены на сайте мультимедийного архива.

Ф. Д-80 «Богоявленская церковь, город Колывань Томской губернии, (1799–?)».

В состав фонда Д-80, оп.1 входят 43 единицы хранения, среди которых Д.29–32, 32а «Брачно-обыскные свидетельства Богоявленской церкви г. Колывани (1839–1842 гг.)», «Книга брачных обысков прихожан Богоявленской церкви г. Колывани (15 сентября 1844 – 15 октября 1884 гг.), Д.24 «Исповедные списки служащих 2-й сотни томского городового казачьего полка и членов их семей».

Ф. Д-78 «Волостные правления Томской губернии», Д-79 «Колыванская городская дума», Д-88 «Мещанская управа и мещанский староста г. Колывани», Д-91 «Бердский острог Томской губернии», Д-97 «Новониколаевская городская управа».

«Коллекция Ревизских сказок Томской губернии» включает документы VI (1811), VII (1815), VIII (1833) и X (1856) ревизий по отдельным уездам губернии, а также копии посемейных списков и ревизских сказок жителей г. Колывани за 1891 год. Документы хранятся в архивных фондах Д-78, Д-79, Д-88 и Д-91. С ними можно частично ознакомиться онлайн на сайте мультимедийного архива.

Полный обзор ревизских сказок в фондах Государственного архива Новосибирской области можно увидеть на официальном сайте.

Также в фонде Д-78 содержатся отрывочные списки крестьян и рекрутские списки различных волостей Томской губернии.

В фондах Д-79 «Колыванская городская дума» и Д-97 «Новониколаевская городская управа» содержатся разрешения на частное строительство (прилагаются планы земельных участков и усадеб) и бумаги об аренде земельных участков.

Ф. Д-124 «Коллекция документов Алтайской землеустроительной партии».

Фонд «Коллекция документов Алтайской землеустроительной партии Главного управления землеустройства и земледелия, 1826–1828, 1861, 1880–1917 гг.» содержит документы о наделении крестьян земельными наделами в различных волостях Томской губернии. В том числе посемейные списки за 1908–1910 гг., в которых в ряде случаев указано место выхода переселенца.

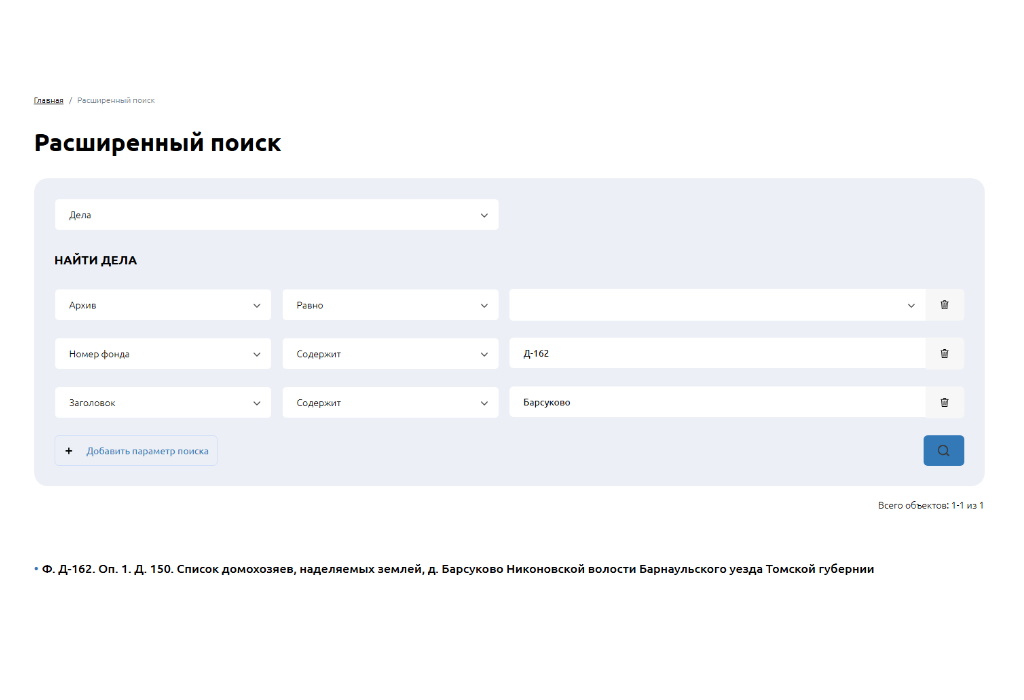

Ф. Д-162 «Коллекция документов землеустроительной партии Алтайского округа».

«Коллекция документов землеустроительной партии Алтайского округа и Томской колонизационно-переселенческой партии, 1894–1929 гг.» содержит посемейные списки некоторых населенных пунктов современных Черепановского, Маслянинского, Чулымского, Каргатского и других районов.

Проверить наличие документа по интересующему поселению можно на сайте ГАНО, добавив в поисковую строку его название. Такой способ работает на момент написания статьи и может измениться, если произойдут технические доработки.

Ф. Р-2189 «Коллекция книг ЗАГС по Новосибирской области».

Фонд Р-2189 «Коллекция книг записей актов гражданского состояния по Новосибирской области» (ссылка на фонд). Также коллекция книг ЗАГС области 1920–1925 гг. доступна на сайте мультимедийного архива.

Ф. Р-1124 «Отдел коммунального хозяйства губисполкома».

В фонде Р-1124 «Отдел коммунального хозяйства Исполнительного комитета Новониколаевского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Новониколаевск, 19.12.1919 – 03.12.1923», оп.1, д.170–173 содержатся переписные листы городской переписи Новониколаевска за 1920 г., они охватывают четыре категории горожан:

- не занятые работой или службой;

- семьи, в которых нет ни одного трудоспособного и работающего члена (при этом граждане в возрасте до 18 лет и старше 55 лет автоматически считались нетрудоспособными, даже если фактически работали);

- семейства, в которых насчитывалось четыре или более членов, не занятых работой;

- одиночки, прибывшие в Новониколаевск в период с 1 августа 1918 г. по

1 января 1920 г.

В переписных листах отражены следующие сведения: адрес проживания, ФИО, возраст, профессия или специальность, место службы, откуда и когда прибыл, имеет ли недвижимое имущество в Новониколаевске, занимаемая жилая площадь (размер занимаемого помещения), собирается ли выехать из города.

Ф. Р-1328 «Сибирское статистическое управление Сибирского революционного комитета, г. Новониколаевск, 05.03.1920 – 02.12.1925».

В данном фонде хранятся листы сельскохозяйственной переписи 1920 года, сохранившиеся не полностью. Например, Ф. Р-1328. Оп.1. Д.161. «Личные листки по переписи населения 1920 г. по Барабинскому уезду Томской губернии (Том 1)», Ф. Р-1328. Оп.1. Д.162. «Личные листки по переписи населения 1920 г. по Барабинскому уезду Томской губернии (Том 2)», Ф. Р-1328. Оп.1. Д.163. «Личные листки по переписи населения 1920 г. по Барабинскому уезду Томской губернии (Том 3)», Ф.Р-1328. Оп.1. Д.164. «Личные листки по переписи населения 1920 г. по Барабинскому уезду Томской губернии (Том 4)».

Ф. Р-2134 «Черепановское уездное земуправление 1921–1925».

Содержит списки старожилов и переселенцев в Черепановский уезд 1922–1923 гг.

Ф. Р-209 «Западно-Сибирское краевое переселенческое управление 1925–1931».

В фонде Р-209 «Западно-Сибирское краевое переселенческое управление» хранятся дела со списками, документами о водворении и причислении, книгами записи переселенцев и другие.

Ф. Р-1129 «Объединенный архивный фонд Новониколаевского уездного земельного управления и Новониколаевского губернского земельного управления (1919–1925 г.)».

Фонд Ф. Р-1129 содержит договоры устройства безземельных граждан и списки трудового населения.

Ф. Д-150 «Коллекция документов о страховании г. Новосибирска (Новониколаевска)».

В фонде Д-150 «Коллекция документов о страховании имущества юридических и физических лиц г. Новосибирска (Новониколаевска) 1905–1929 гг.» хранятся страховые ведомости на домовладения граждан Новониколаевска, с указанием ФИО страхователя и адреса. Фонд частично проиндексирован.

Ф. Р-1296 «Объединенный архивный фонд Новониколаевских губернского, уездного и волостных комиссариатов по военным делам».

Учетные документы призывников (неполный состав) с 1920 по 1930 годы сохранены в фонде «Новосибирского губернского комиссариата по военным делам».

Ф. Р-2117 «Объединенный архивный фонд Мариинского и Новосибирского переселенческих пунктов Западно-Сибирского краевого переселенческого управления (1923–1931)».

Содержит различные документы по вопросам обслуживания переселенцев, выдачи им ссуд, организации перевозки, оказания помощи.

Ф. Р-1989 «Статистический отдел исполнительного комитета, г. Новосибирск».

Данные переписи 1926 года г. Новосибирска размещены в делах фонда Р-1989 «Статистический отдел исполнительного комитета Новосибирского окружного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Новосибирск», оп.1, дд.58–61.

Ф. Р-11 «Новосибирское областное управление статистики».

Фонд Р-11 «Новосибирское областное управление статистики Государственного комитета РСФСР по статистике, г. Новосибирск, (1920 – по наст. вр.)», оп.3 дел постоянного хранения включает переписные листы переписи населения 1959 г. различных районов Новосибирской области (частичная сохранность).

Ф. П-2 «Сибкрайком ВКП(б)». П-3 «Запсибкрайком ВКП(б)». П-4 «Новосибирский обком КПСС».

Генеалогическую информацию можно обнаружить в личных делах кандидатов и членов ВКП (б)/КПСС, которые содержатся в фондах органов партийной власти – «Сибирский Краевой Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии (Большевиков), г. Новосибирск, 11 мая 1924 г. – июль 1930 г.» (Ф. П-2), «Западно-Сибирский Краевой Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии (Большевиков), г. Новосибирск, [июль] 1930 г. – 17 октября 1937 г.» (Ф. П-3), «Новосибирский Областной Комитет Коммунистической Партии Советского Союза 1937–1991 гг.» (Ф. П-4), а также в фондах районных партийных комитетов и комсомола г. Новосибирска и Новосибирской области. Дополнительным источником могут служить переданные на хранение документы личного состава различных организаций и учреждений. Для поиска таких дел можно воспользоваться системой поиска по архиву, указав в поисковой строке ФИО интересующего лица.

Фонды районных, краевого и городского исполнительных комитетов

Дополнительные сведения можно почерпнуть в личных делах лишенных избирательных прав2 из фондов районных, краевого и городского исполнительных комитетов.

Помимо основания лишения избирательных прав там могут указываться автобиографические сведения, состав семьи, характеристики с мест работы и др.

Похозяйственные и домовые книги Новосибирской области

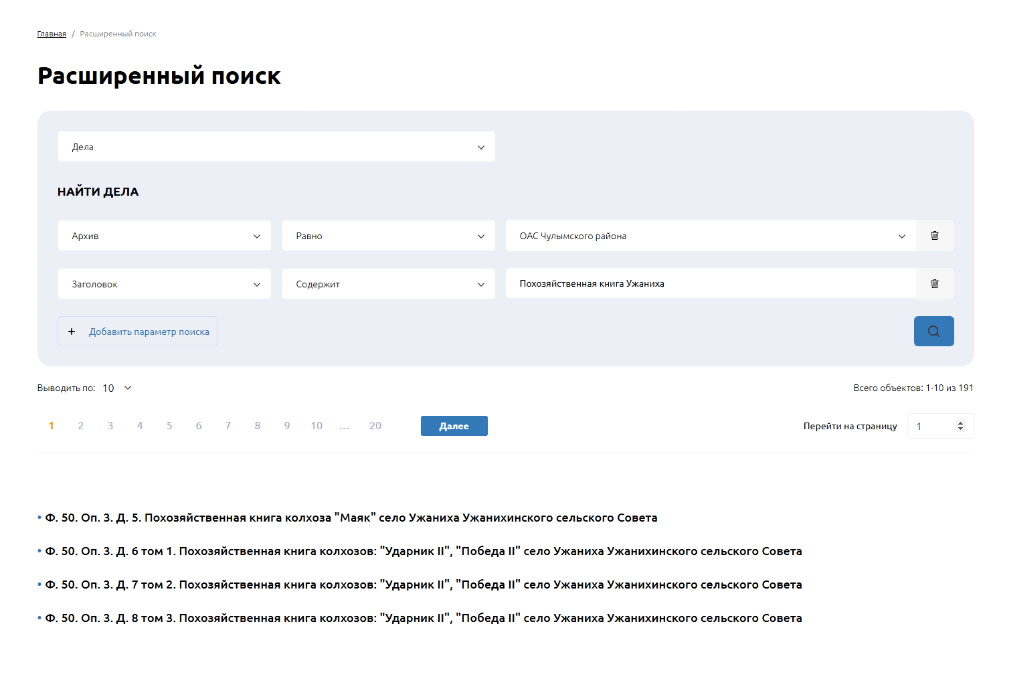

Похозяйственные и домовые книги можно найти в Отделах архивной службы администраций районов и городских округов Новосибирской области. Чтобы найти шифр дела в районном архиве, можно воспользоваться «расширенным поиском» на сайте ГАНО.

Домовые книги г. Новосибирска

Домовые книги города Новосибирска в общей массе в архив не поступали. Имеются сведения только о нескольких делах, хранящихся в ГАНО Ф. Р-585, оп.3, д.13 «Домовая книга прописки жильцов по ул. Октябрьская, 30, 30а за 1940–1958 гг.» и д.14. «Домовая книга прописки жильцов по ул. Октябрьская, 30, 30а за 1957–1973 гг.»

МКУ г. Новосибирска «Новосибирский городской архив»

Ф.647 «Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Управление капитального строительства».

Ф.647, оп.3 содержит дела постоянного хранения – только домовые книги снесенных индивидуальных домостроений, дата сноса 1980–1994 гг. Ознакомиться с данной описью и найти перечень адресов можно на сайте архива.

Фонды ликвидированных предприятий

На 1 января 2024 г. в Муниципальном казенном учреждении города Новосибирска «Новосибирский городской архив» находится на хранении

124 фонда, содержащих документы ликвидированных муниципальных организаций, предприятий и учреждений. Общий объем хранящихся документов личного состава составляет 60 126 дел.

Государственный архив Алтайского края (ГААК)

Поиск по электронному каталогу описей ГААК

Электронный читальный зал ГААК

Ф.1 «Канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства».

Фонд «Канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства» содержит:

- ревизские сказки;

- приговоры сельских обществ и списки рекрутов различных волостей (1796–1832 гг.);

- прошения, списки крестьян, желающих поселиться на землях горнозаводского ведомства;

- списки селений и жителей в них, именные списки приписных крестьян.

Подробнее на сайте архива.

Ф.2 «Алтайское горное правление».

Ревизские сказки можно найти в Ф.2 «Алтайское горное правление Кабинета Его Императорского Величества, г. Барнаул Барнаульского округа Томской губернии (1828–1883 гг.)». Например, там же, оп.1, д.8275, 2-е отделение содержит «Ревизские сказки по деревням Малышевской волости Барнаульского уезда». Подробнее можно изучить дела на сайте архива.

Ф.3 «Управление Алтайского горного округа». Ф.4 «Главное управление Алтайского округа».

Информацию о переселенцах можно почерпнуть из Ф.3 «Управление Алтайского горного округа Кабинета Его Императорского Величества, г. Барнаул Барнаульского округа Томской губернии (1883–1896 гг.)» и Ф.4 «Главное управление Алтайского горного округа Кабинета Его Императорского Величества, г. Барнаул Барнаульского уезда Алтайской губернии, (1896–1918 гг.)».

Ф.233 «Алтайская губернская земская управа»

Анкеты всероссийской переписи 1917 года, в том числе Томской губернии, находящиеся в Ф.233 «Алтайская губернская земская управа», проиндексированы, результаты можно увидеть онлайн на сайте архива. Есть платный доступ к полной информации, содержащейся в анкете переписи:

- возраст, сословие, национальность домохозяина;

- пол, имена и возраст членов семьи;

- название губернии, из которой переселились (в случае, если гражданин являлся переселенцем);

- состав хозяйства и т.д.

Государственный архив Томской области (ГАТО)

Поиск по электронному каталогу описей ГАТО

Ф.321 «Ревизские сказки».

На хранении в ГАТО имеются ревизские сказки I, V, VI, VII, VIII, IX и X ревизий.

Ф.170 «Томская духовная консистория». Ф.173 «Томское духовное правление».

Метрические книги представлены в Ф.170 «Томская духовная консистория Святейшего правительствующего синода, г.Томск Томской губернии (1834–1919)» и Ф.173 «Томское духовное правление Томской духовной консистории, г.Томск Томской губернии (1737–?)». Метрические книги частично оцифрованы, их можно найти на портале FamilySearch – здесь.

Ф.264 «Колыванское духовное правление».

Ф.264 «Колыванское духовное правление Томской духовной консистории, г. Колывань Томской губернии (1741–1857)» содержит исповедные ведомости, брачные обыски до 1830-х гг.

Ф.239 «Заведующий Томским переселенческим районом».

В ф.239 «Заведующий Томским переселенческим районом», оп.16 хранятся анкеты сельскохозяйственной переписи Томской губернии 1916 г.

Указатель населенных пунктов, по которым в фонде Томского переселенческого района сохранились подворные, поселенные, поволостные карточки с/х переписи 1916 г., можно посмотреть по ссылке. Также есть различные переселенческие документы, наиболее информативные из которых включают:

- Ходаческое удостоверение3 – именной документ для выбора земельного участка в Сибири, содержащий ФИО, место назначения и размеры участка.

- Проходное переселенческое свидетельство – содержит ФИО переселенца, данные о членах семьи и пункт выхода.

- Поименный список водворенных переселенцев – включает наименование нового поселения, даты причисления, ФИО и возраста членов семьи, пункт выхода.

- Паспорт, где отражены ФИО, вероисповедание, приметы, пункт выхода, регистрация и список сопровождающих лиц, и паспортная книжка – аналог паспорта, также включающий возраст и дату рождения.

- Увольнительное свидетельство крестьянина – содержит ФИО и место выхода из сельского общества.

Ф. Р-240 «Комиссии по выборам во Всероссийское учредительное собрание по Томской губернии (08.1917–11.1917)».

Ф. Р-240 имеет в своем составе списки избирателей Томской губернии

1917 года.

Исторический архив Омской области (ИАОО)

Электронный читальный зал ИАОО

Ф.16 «Омская духовная консистория»

В оп. 2 ф.16 «Омская духовная консистория (1722–1936 гг.)» вошли метрические книги церквей Оренбургской, Тобольской, Томской губерний, Акмолинской, Новосибирской и Семипалатинской областей. Это города, села и другие поселения следующих уездов: Акмолинского, Атбасарского, Барнаульского, Зайсанского, Змеиногорского, Ишимского, Каинского, Кокчетавского, Омского, Павлодарского, Петропавловского, Семипалатинского, Тарского, Тобольского, Тюкалинского и Усть-Каменогорского. Подробнее здесь.

Государственный архив Кузбасса (ГАК)

Автоматическая информационная система ГАК – Кемерово

Ф. Д-60 «Коллекция метрических книг».

Помимо метрических книг приходов, располагавшихся на территории Кемеровской области, в ф. Д-60 присутствуют дела приходов, находившихся на территории современных Новосибирской области, а именно: с. Болотинское, Николаевская ц. (Болотнинский р-н), с. Булатовское, Николаевская ц. (Куйбышевский р-н), с. Киселевское, Иннокентьевская ц. (Куйбышевский р-н), с. Красноярское, Александроневская ц. (Ордынский р-н), с. Покровское, Феодосиевская ц. (Чановский р-н), с. Черновское, Михайло-архангельская ц. (Кыштовский р-н). Подробнее здесь.

Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Государственный архив в г. Тобольске» – ГАТО (Тобольск).

Автоматическая информационная система ГАТО (Тобольск)

Ф. И154 «Тобольская казенная палата».

Ревизские сказки хранятся в фонде И154 «Тобольская казенная палата, г. Тобольск Тобольской губернии (1782–1919)». Документы оцифрованы, с ними можно ознакомиться в АИС ГАТО (Тобольск) или на портале FamilySearch.

Другие архивы и фонды

- Дела о переселенцах в ОГАЧО из фонда И-13 «Заведующий передвижением переселенцев по Европейской России и Западной Сибири Министерства земледелия Российской империи; г. Челябинск Челябинского уезда Оренбургской губернии (1884–1917)» (АИС Челябинск)

- Дела о переселенцах в Российском государственном историческом архиве (РГИА) Ф.379 «Департамент Государственных Имуществ Министерства финансов (1798–1839)», Ф.391 «Переселенческое Управление Министерства земледелия (1867–1918)» и др.

Справочники

Справочники помогают определить данные интересующего населенного пункта, в том числе географическое положение, численность населения, а также могут содержать информацию об основных видах деятельности населения. Памятные книжки и адрес-календари обычно включают в себя, помимо ФИО, должность и место службы.

Онлайн-справочники сервиса Familio

Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел. – СПб.: изд. Центр. стат. ком. Мин. внутр. дел, 1861–1885.

Список населенных мест Томской губернии на 1911 год. – Томск: Издание Томского губернского статистического комитета, 1911 (Типография губернского управления).

Списки населенных мест Сибирского края были составлены по материалам переписи 1926 года и уточнены местными данными.

Система обозначений объектов административно-территориального деления Союза ССР и союзных республик, а также населенных пунктов.

Реестр содержит информацию о регистрационном номере, наименовании географического объекта, типе объекта, административно-территориальной привязке, географических координатах и номенклатуру листа карты масштаба 1:100 000.

Современный общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) ОК 033–2013 входит в состав национальной системы стандартизации Российской Федерации (РФ). ОКТМО предназначен для обеспечения систематизации и однозначной идентификации на всей территории РФ, с отражением структуры и уровней территориальной организации местного самоуправления.

Справочники, проиндексированные пользователями сервиса Familio

- Метрические книги с. Нестеровка за 1913–1917 год

Метрические книги – с. Нестеровка Черно-Курьинской волости Барнаульского уезда Томской губернии за 1913–1917 годы. - Метрическая книга с. Чернокурья Томской губернии за 1861 год

Сохранившиеся части метрических книг Чернокурьинской Богоявленской церкви с. Чернокурья Черно-Курьинской волости Барнаульского уезда Томской губернии. - Списки избирателей 1917 года д. Ново-Кондаково

Списки избирателей 1917 года д. Ново-Кондаково Нижне-Каинской волости Каинского уезда Томской губернии. - Списки избирателей 1917 года г. Барабинска

Списки избирателей 1917 года г. Барабинска Каинского уезда Томской губернии. - Списки избирателей 1917 года Булатовской волости Томской губернии

Списки избирателей 1917 года Булатовской волости Каинского уезда Томской губернии. - Списки избирателей 1917 года с. Старый Майзас Томской губернии

Списки избирателей 1917 года с. Старый Майзас Верхне-Майзасской волости Каинского уезда Томской губернии. - Списки избирателей 1917 года д. Ярково Томской губернии

Списки избирателей д. Ярково Булатовской волости Каинского уезда Томской губернии 1917 года.

Книжные справочники

«Справочник: Служилые люди Сибири конца XVI – начала XVIII века» можно приобрести онлайн.

Справка об истории административно-территориального деления Сибирского края и Новосибирской области с XVIII по 90-е гг. XX вв., составленная Управлением государственной архивной службы Новосибирской области, доступна на сайте архива.

- «Список населенных мест Томской губернии 1868 года» и «Список населенных мест Тобольской губернии 1868 года»

Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел в Санкт-Петербурге, выложены на сайте Государственной публичной исторической библиотеки России.

Список населенных мест Томской губернии на 1911 год на сайте Томской областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина.

«Беженцы в Томской губернии: список семейств беженцев и адреса их / Регистрационное и справочное для беженцев бюро при Статистическом отделе Томского переселенческого района» на сайте Томской областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина.

Книга образования переселенческих участков, изданная в Томске в 1913 году, представлена в электронном виде «Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина».

- «Памятные книжки Томской губернии» можно найти на сайте Российской национальной библиотеки.

- «Адрес-календари» выложены на сайте Российского государственного исторического архива (РГИА).

- «Список населенных мест Западно-Сибирского края 1928 года»

Для составления списка населенных мест использовались материалы Всесоюзной демографической переписи 1926 года. Основными источниками служили «Поселенные списки домохозяев» и специально разработанные «Поселенные бланки». Списки содержали сведения обо всех домохозяйствах на 17 декабря 1926 года, включая их состав, местоположение и расстояния до административных и экономических центров. Данные позволили охарактеризовать поселения, определить численность населения и преобладающие национальности.

Дополнительные материалы из других открытых источников

- Списки переселенцев, составленные волонтерами Алтайского генеалогического общества на основе алфавитных списков переселенцев ГААК

- Библиотека Новосибирского краеведения

- Народная летопись Новосибирской области

- Музей города Новосибирска

- База данных Новосибирских кладбищ

- Дорогами Гражданской войны в Сибири

- Елань – топоним, от диалектного «елань» (обширная прогалина, луговая или полевая равнина; возвышенная, голая и открытая равнина), происходящего от тюрк. алан – «поляна, поле». А также Еланная (приток Дунаевы) – река в Томской области, бассейн Оби; Еланная (приток Ангары) – река в бассейне Енисея; Еланная 1-я – река в бассейне Лены. Речь могла идти как о землях на прогалинах, так и прибрежных территориях. ↩︎

- Нормативной базой для ограничения политических прав служила статья 65 Конституции РСФСР 1918 г., позднее – статья 69 Конституции РСФСР 1925 г. В 1926 г. Всероссийский Центральный исполнительный комитет (ВЦИК) СССР утвердил «Инструкцию о выборах городских и сельских Советов и о созыве Съезда Советов», которая на основании классовых и социальных признаков расширяла круг лиц, лишенных избирательных прав. ↩︎

- Ходаческое свидетельство или свидетельство ходока – свидетельство, которое выдавалось человеку, следующему в переселенческие земли. ↩︎

*Доступ к просмотру некоторых ссылок может быть ограничен в РФ.