«Круг замкнулся»: дорога домой в пять тысяч километров

В новой статье из цикла «Назад к предкам» рассказываем, зачем на самом деле нужно посещать места жизни бабушек и дедушек

Генеалогия у многих ассоциируется с корпением над старинными фолиантами в архивах или, в лучшем случае, онлайн из дома. Кого-то перспектива сидеть в четырех стенах над неразборчивым почерком отваживает от исследования. В действительности изучение истории семьи может стать поводом для захватывающего приключения.

Путь Натальи Александровны Маликовой на родину предков начался совершенно случайно. Ничто не предвещало того, что она окажется в доме, построенным ее прадедушкой и увидит выращенный им сад. А началось все с простого любопытства и сервиса Familio.

Как зародился интерес к истории семьи

Рассказ Натальи: «Мое увлечение генеалогией случилось очень неожиданно для меня самой. Мне попалась реклама о том, что человек помогает искать информацию о предках за вознаграждение. Я, совершенно не интересовавшийся этой темой человек, неожиданно для себя самой написала ему. Назвала имя своей бабушки по отцу – Евдокия Лаврентьевна Бычкова – и деревню, в которой она родилась – Екатерининка, Тульская область. Почему из предков я выбрала именно ее? Потому что в детстве я ее больше всех любила.

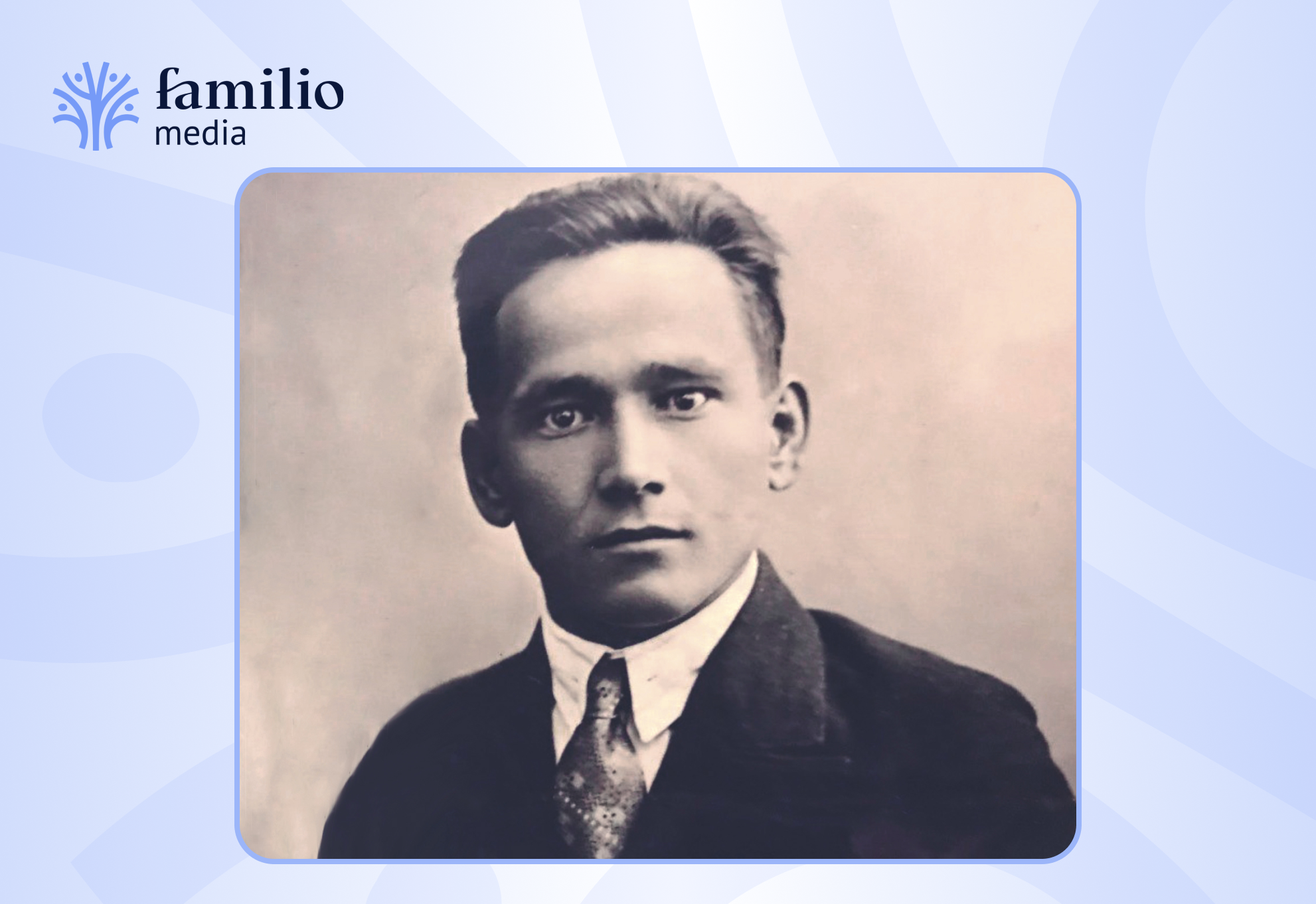

Человек назвал стоимость своих услуг. Я сначала ужаснулась расценкам, а потом, когда уже сама начала поиск, поняла, какой это кропотливый труд и что цена полностью оправдана. Что касается исполнителя, то «для затравки» он мне назвал имя моего прадедушки, отца бабушки – Лаврентий Дмитриевич Бычков. Его, как мне сказал тот человек, при рождении назвали Лавром. Я этого факта, конечно, не знала.

Данное сообщение стало отправной точкой для моего поиска. Я поняла, что если незнакомый человек через пять минут мне нашел такие сведения, значит, они лежат в открытом доступе. И тут же села за компьютер, стала изучать тему. Мне понадобилось несколько дней, чтобы вникнуть в систему архивов, церковных приходов и метрических книг.

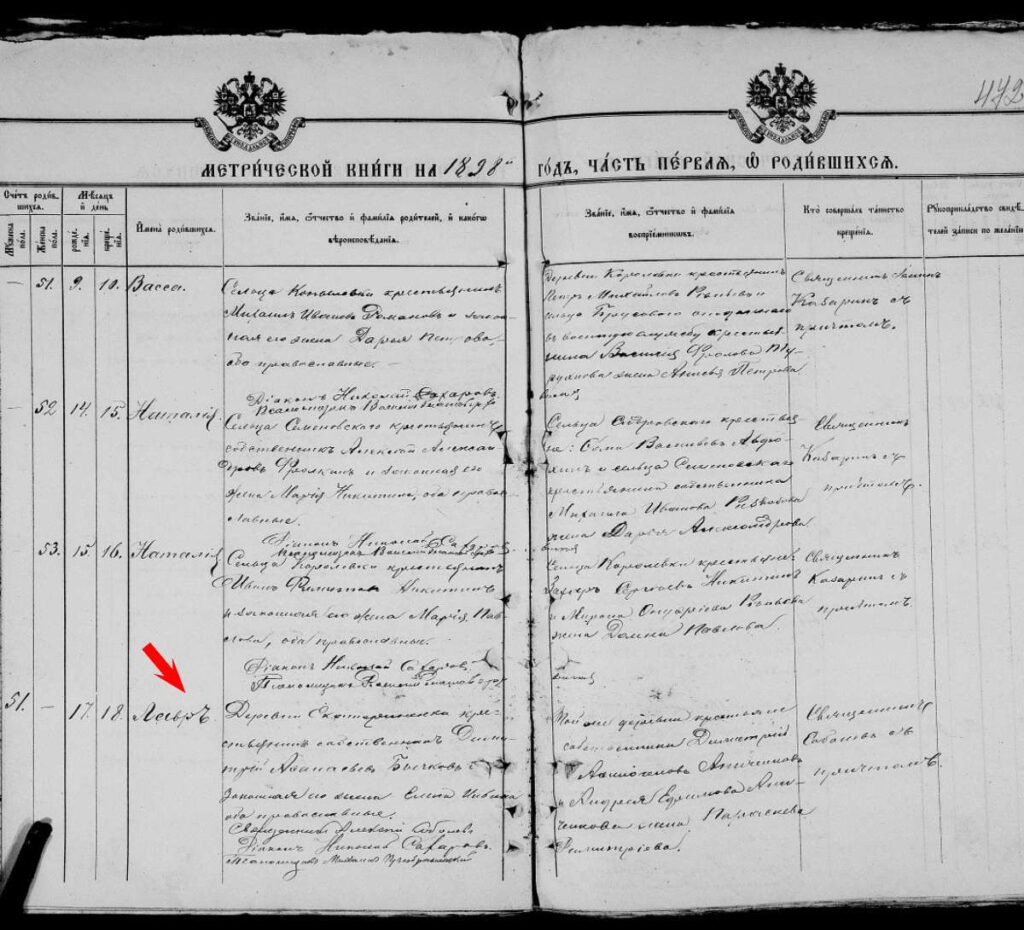

И вот моя первая находка! Я сама нашла эту запись на сайте Государственного архива Тульской области. В 1898 году в деревне Екатерининка Скоморошенской волости Одоевского уезда Тульской губернии у крестьянина-собственника1 Дмитрия Афанасьевича Бычкова и его жены Елены Ильиничны Ветровой родился сын Лавр, то есть Лаврентий Дмитриевич Бычков.

Трудно описать мои чувства: это были восторг, счастье, гордость за себя. Казалось, я теперь горы сверну. Ходила и представляла, какими они были, мои предки. Как жили, какие у них были характеры, какая внешность.

Я твердо уверилась в том, что мне необходимо узнать все о моей бабушке и ее родителях. И начала искать: подняла фотографии, все имеющиеся дома документы. Проследила ее жизненный путь до замужества. Изучала метрические книги. Нашла чудесные сообщество и сервис Familio, где пользователи чатов много раз помогли мне советом. Я просто читала чаты Familio в Телеграм, задавала людям вопросы и мне отвечали. Чат «Чтение старых почерков» – это вообще супервещь, которую я нигде не встречала. Хорошо, что тематику разбора старых записей выделили в отдельный чат. Ну и по географии очень удобное распределение.

Для чего нужны генеалогические чаты Familio

Рассказываем о живом сообществе исследователей, принципах общения, роли модераторов и находках, которые становятся возможными благодаря участию и взаимопомощи

Что касается семьи Бычковых, то я изучала ее несколько месяцев. До ревизских сказок я так и не добралась, но, надеюсь, у меня все впереди. Некоторые ветки пока остаются тупиковыми, и я не знаю, как их разгадать. Тульский архив и жители Екатерининки стали мне как родные. Они мне даже снились!

Связующее звено генеалогического поиска

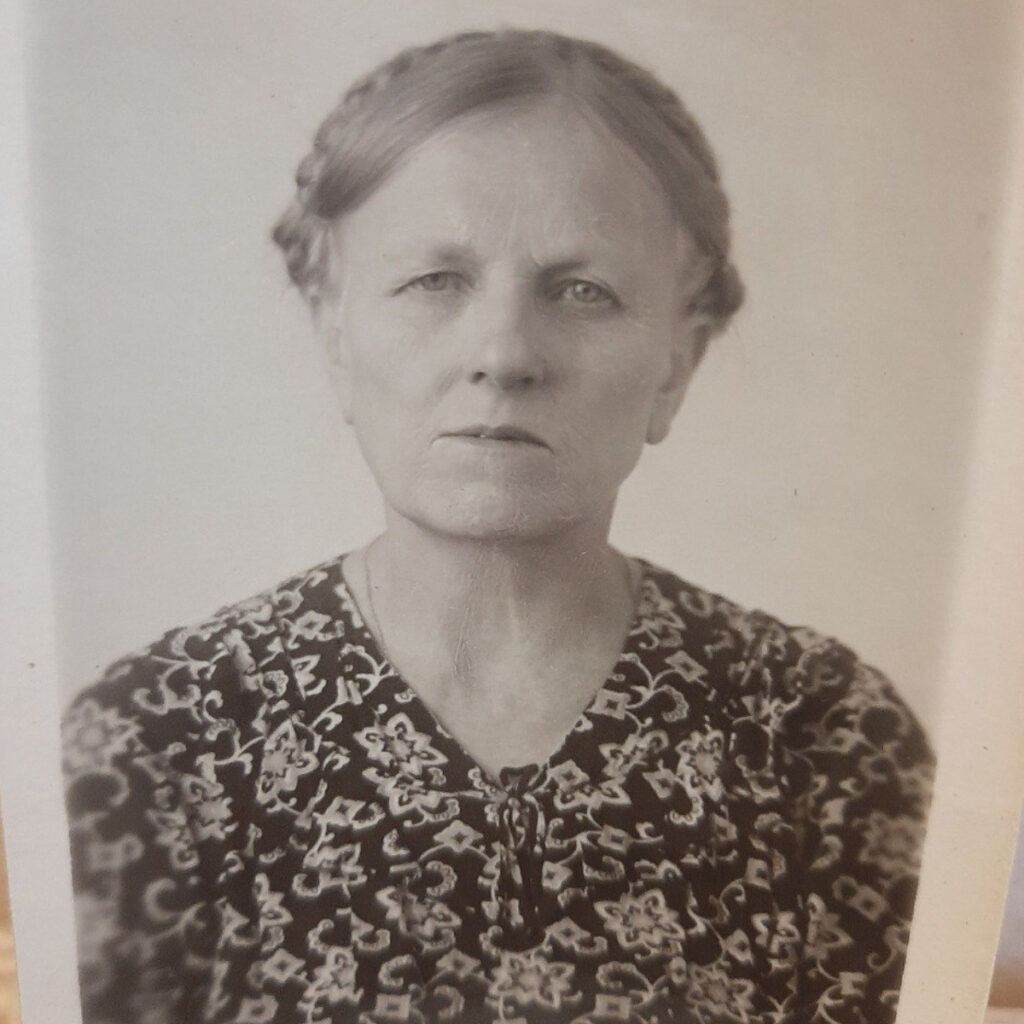

В детстве я часто слышала от бабушки, Евдокии Лаврентьевны, про «тетку Лину» – добрую одинокую женщину, у которой она жила в Москве во время войны. Мне удалось выяснить, что «тетка Лина» – это бабушкина родная тетя. Она же старшая сестра Лаврентия Дмитриевича – Акулина Дмитриевна Бычкова, родившаяся в 1896 году. Мы все считали ее одинокой, но мне удалось узнать о ней несколько любопытных фактов.

Акулина Дмитриевна вышла замуж в 1918 году за жителя все той же Екатерининки – Ивана Ивановича Чикарева. Позже его призвали в армию, где он попал в Балтийский флот. Его служба пришлась на восстание Балтийских матросов2 и свержение царского режима. В этой кровавой мясорубке Иван Иванович и погиб. Акулина Дмитриевна родила от него дочь, но девочка прожила всего год и умерла от коклюша. Вот так по незнакомой «тетке Лине» удалось прояснить несчастную женскую судьбу.

Акулине Дмитриевне, как вдове матроса Балтийского флота, выдали жилье в Москве. После смерти мужа и дочери в родной деревне ее ничего не держало, и она переехала. В белокаменной устроилась на работу, обосновалась, но узами брака ни с кем себя больше не связала. Ее братья и сестры женились и выходили замуж, рожали детей. Среди всех племянников у Акулины Дмитриевны была самая любимая племянница Евдокия – моя бабушка.

В 1938 году Евдокии исполнилось 18 лет, и Акулина Дмитриевна позвала Дусю жить к себе в Москву. Так моя бабушка уехала из родной деревни. Как потом оказалось, навсегда. В столице она устроилась на работу парикмахером. Акулина Дмитриевна работала на Ярославском вокзале. И тут началась Великая Отечественная война.

В 1943 году бабушка познакомилась с дедушкой – Пантелеймоном Петровичем Данько. Их встреча произошла в подмосковном госпитале на станции «Правда», которого сегодня нет. Бабушка ездила его навещать. Позже дедушка вернулся на фронт и дошел до Кёнигсберга, где и встретил 9 мая.

Как тульская крестьянка оказалась в Сибири

Пантелеймон Петрович, как я выяснила, потомок столыпинских переселенцев3. Семья его отца переехала в Сибирь из Полтавской губернии, а семья матери – переселенцы из Могилевской губернии. Дедушка родился в Иркутской области, окончил училище в Иркутске и приехал работать в Красноярск. На Енисее он понял, что останется тут жить. За пару лет до Великой Отечественной войны дедушка перевез своих родителей из Иркутской области к себе.

Пантелеймон и Евдокия полюбили друг друга и после войны поженились. Тетя Лина уговаривала молодых остаться жить с ней, но дедушка был непреклонен – в Красноярске у него были родители и работа. Так Евдокия Лаврентьевна, рожденная в Тульской области, оказалась за пять тысяч километров от дома – в Сибири, в Красноярске.

Дедушка с бабушкой прожили долгую счастливую жизнь. У них родился мой папа, у него – я. Дедушка, бабушка и папа ездили в гости в Екатерининку к родителям, а также в Подмосковье и Клязьму, где на пенсии жила тетя Лина.

Зачем возить детей по местам жизни их предков

Мне было восемь лет, когда умерла моя любимая бабушка Дуся. Дедушка, как мы все, долго горевал, а потом у него возникла мысль свозить меня на бабушкину родину. Это был 1991 год. Мы ехали четверо суток поездом до Москвы. Затем поездом до Тулы. После него автобусом до Дубны, затем автобусом до Екатерининки. А дедушке было уже 79 лет! Но все прошло хорошо.

Мы гостили в доме, который построил Лаврентий Дмитриевич – в нем теперь жила семья бабушкиного родного брата. Дедушка меня сводил на кладбище. Я ела яблоки, которые сажал сам Лаврентий. Дедушка рассказывал про бабушку, про ее детство. Я тогда была ребенком и не очень понимала значимость всего этого. А теперь я шучу: «Дед меня свозил тогда, чтобы через 33 года я все поняла!»

Поездка на родину предков во взрослом возрасте

Когда я начала свое исследование, у меня сначала даже мысли не было поехать по местам жизни дедушки и бабушки. Но когда почти всех нашла, поняла, что очень хочу увидеть Екатерининку. Да не просто увидеть, а показать ее своим детям. А ведь мы каждое лето с семьей путешествуем на машине. И я стала продумывать маршрут от Красноярска до Москвы, а там и Тула недалеко. Тут я хочу поблагодарить своего мужа, который поддержал эту идею! Да, он принял ее не сразу. Мне пришлось его уговаривать, объясняя, как это важно для меня, но у меня получилось.

Назад к предкам: экспедиция на родину старообрядцев

Встретила в магазине двух женщин и вышла из генеалогического тупика

Я стала искать в «Одноклассниках» родственников, и о чудо! – в соседней деревне жили двое бабушкиных племянников. Жена одного из них пригласила нас в гости и сказала, что они нам все покажут. Итак, наступил день Х, мы приехали в Екатерининку.

Не передать словами, как я волновалась! Мой двоюродный дядя показал нам дорогу к построенному Лаврентием Дмитриевичем дому. Именно в этом доме в 1920 году родилась моя бабушка Евдокия Лаврентьевна. Именно в нем я еще ребенком ночевала, когда дедушка привез нас сюда после смерти бабушки.

Дом целый, он стоит, хотя в нем давно никто не живет. Мы заходили внутрь, и я не могла поверить, что все это правда и это действительно тот самый дом! Возле него растет огромная ель, которую посадил Лаврентий Дмитриевич. Даже выращенный им яблоневый сад до сих пор на месте. На память о поездке я взяла с собой шишку.

Затем мы поехали на кладбище. Хорошо, что с нами был дядя, он провел к нужному месту. И вот я стою перед могилой Лаврентия Дмитриевича. Мысленно говорю: «Ну вот я к тебе пришла. С тебя начался весь этот поиск. Я тебя нашла. Круг замкнулся».

Мы походили по кладбищу, разглядывали другие могилы. Только генеалоги поймут, какую радость я испытала, видя знакомые имена и фамилии на могилах! Даже мой родственник удивился, что я их всех знаю. А как их не знать, когда столько часов, день за днем, проводишь в изучении метрических книг!

Зачем посещать места жизни предков

Когда мы уехали из Екатерининки, у меня было чувство неимоверной грусти оттого, как скоротечна жизнь. За какие-то 100 лет так все изменилось вокруг. Cменились три поколения, подрастает четвертое. Я так сильно мечтала о поездке, поэтому не знала, что делать дальше. А потом пришло осознание: мы с семьей сделали очень-очень важную вещь. Да, наши одиннадцатилетний сын и восьмилетняя дочь пока не очень понимают, зачем мы их туда свозили. Зато когда вырастут, поймут!

После Екатерининки мы поехали в Калининград. Конечно, не просто так. Во-первых, мой дедушка Пантелеймон Петрович участвовал в штурме Кёнигсберга4 в апреле 1945 года. Во-вторых, разбирая семейный архив, я нашла фотографию, на которой дедушка стоит в военной форме. Надпись на обороте гласит, что 9 мая 1945 года он встретил в военном госпитале города Топиау.

Я взяла экскурсию по Калининградской области, чтобы заехать в Топиау, ныне Гвардейск. Спросила у экскурсовода, где находился военный госпиталь в годы Великой Отечественной войны. Выяснилось, что он до сих пор там! Гид даже показала дорогу. Пока вся группа осматривала достопримечательности, я побежала в сторону госпиталя. Конечно, мне не удалось зайти на его территорию, но я хотя бы побывала в этом месте и представила здесь своего дедушку.

Хочу пожелать таким же исследователям, как я, успехов в нашем нелегком деле. Верьте в удачу, даже если ничего не получается. Все равно когда-нибудь мы найдем всех своих «потеряшек».

По возможности посещайте родные места своих предков. Это такие непередаваемые ощущения, такие эмоции! Их ни с чем не сравнить. Желаю каждому испытать такое!»

- После отмены крепостного права Александром II в 1861 году крестьяне получили возможность выкупать земли у помещиков. Их называли крестьянами-собственниками. Термин возник в 1801 году, когда Александр I разрешил крестьянам, купцам и мещанам покупать ненаселенные земли ↩︎

- Восстание балтийских матросов весной 1921 года стало одним из самых крупных проявлений массового недовольства экономической и политической ситуацией на начальном этапе формирования СССР. ↩︎

- В рамках Столыпинской аграрной реформы 1906–1911 годов крестьяне переселялись в малонаселенные места: Средняя Азия, Сибирь и Дальний Восток. Целями реформы были усовершенствование сельского хозяйства и интеграция крестьян в экономику. ↩︎

- С 6 по 9 апреля 1945 года советские войска проводили штурм Кёнингсберга с целью ликвидировать группировку противника. Город-крепость был взят, враг повержен. Эта победа, считают историки, изменила ход завершающего этапа Великой Отечественной войны. ↩︎