Как искать предков в Курской губернии?

Сегодня поговорим о бывшей Курской губернии, территория которой находится преимущественно в Курской и Белгородской областях

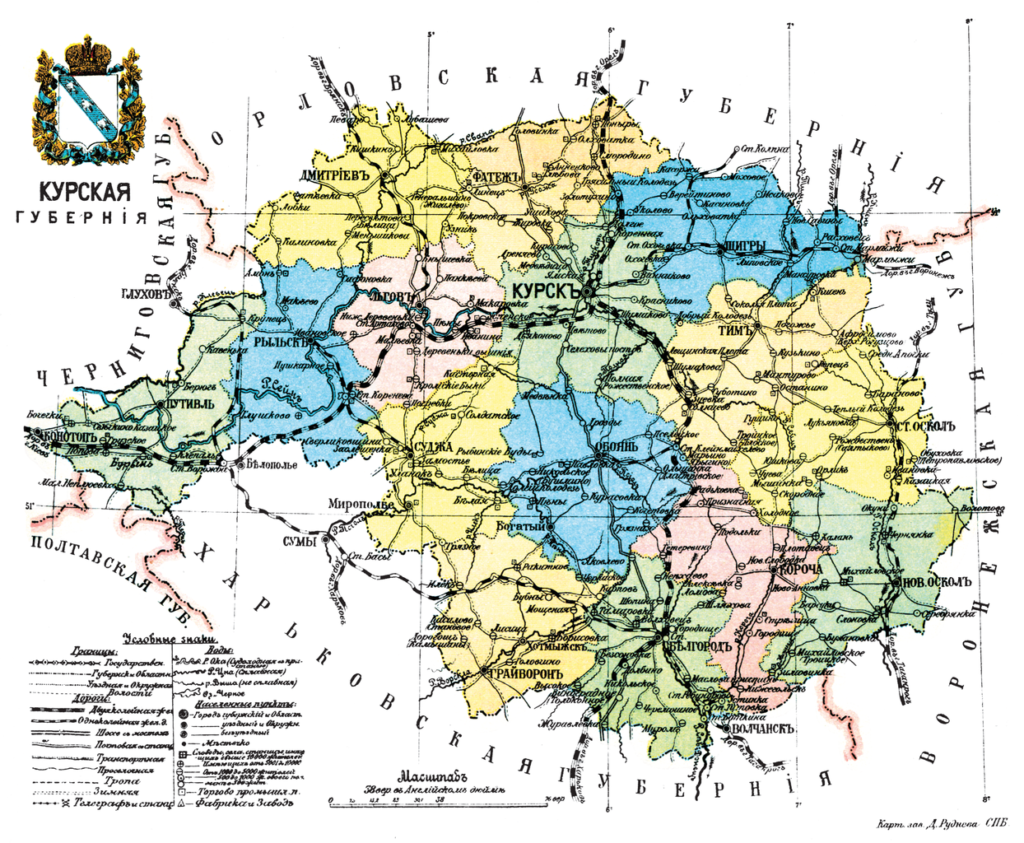

География

В статье рассматривается территория Курской губернии в границах конца XIX в. Важно учитывать множество изменений административно-территориального деления (АТД), происходивших как до, так и после этого периода. В настоящее время территория бывшей Курской губернии приблизительно совпадает с Курской и Белгородской областями. Вместе с тем некоторые северные районы Курской области ранее относились к Орловской губернии, а ее восточная часть и юго-восточная часть Белгородской области входили в Воронежскую губернию. Западные окраины бывшей Курской губернии в настоящее время находятся на территории Украины.

Ранее на курских землях располагалось так называемое «Поле» – обширные незаселенные лесостепные и степные зоны без каких-либо четких границ, примыкавшие с юга к окраинным («украйным») городам Русского государства. На пространство этой буферной зоны, отделявшей русские и ордынские земли, претендовали как Москва – в качестве наследницы Киевской Руси, так и Крымское ханство.

XVI в. – в начале века в Русское царство вошли города Путивль и Рыльск. В конце века построены города Белгород, Курск, Оскол, а южнее – Валуйки.

XVII в. – территориальными единицами на территории будущей Курской губернии являлись Белгородский, Курский, Оскольский (с 1655 г. – Старооскольский), Путивльский и Рыльский уезды. С середины XVII в. образуются новые уезды – Миропольский, Обоянский, Суджанский, в том числе в связи со строительством Белгородской черты – Болховецкий, Карповский, Корочанский, Нежегольский, Царев-Алексеевский (с 1655 г. – Новооскольский), Хотмыжский и Яблоновский. С конца 1650-х гг. все упомянутые уезды, кроме Рыльского и Путивльского, вошли в состав Белгородского разряда – крупной военно-административной единицы, образованной на юге России.

1708 г. – Россия разделена на восемь губерний. Все упомянутые выше уезды, кроме Новооскольского, вошли в состав Киевской губернии. В 1719 г. Киевская губерния разделена на четыре провинции: Белгородскую, Киевскую, Орловскую и Севскую. Из рассматриваемых городов в Севскую провинцию вошли Путивль и Рыльск, а остальные, включая Новый Оскол, – в Белгородскую провинцию.

1727 г. – из Белгородской провинции Киевской губернии образована Белгородская губерния, к которой присоединены Орловская и Севская провинции, а также пять слободских казацких полков: Ахтырский, Изюмский, Острогожский, Сумский и Харьковский.

1732 г. – Болховецкий и Нежегольский уезды упразднены, а города в качестве заштатных приписаны к Белгородскому уезду.

1765 г. – на территории прежних слободских полков учреждена Слободско-Украинская губерния с центром в Харькове, куда подчинены бывшие слободские казаки, образовавшие сословие военных поселенцев. На ряде территорий действовало двойное управление.

1779 г. – Белгородская губерния ликвидирована, на части ее территории учреждена Курская губерния, а в 1780 г. открыто одноименное наместничество в составе 15 уездов: Белгородский, Богатенский, Дмитриевский, Корочанский, Курский, Льговский, Новооскольский, Обоянский, Путивльский, Рыльский, Старооскольский, Суджанский, Тимский, Фатежский и Щигровский. Статус уездных городов получили однодворческие села Фатеж, Богатое, Троицкое на Щиграх, Выгорное (переименовано в г. Тим), экономическое село Дмитриевское и слобода при Льговском монастыре. Миропольский и Хотмыжский уезды отошли к Слободско-Украинской губернии, преобразованной в 1780 г. в Харьковскую. Южная часть Белгородского уезда вошла в состав Волчанского уезда Харьковской губернии.

1796 г. – наместничество было упразднено и поименовано губернией. Административно-территориальное деление пересмотрено, уезды укрупнены. Ликвидированы Богатенский, Дмитриевский, Льговский, Новооскольский и Тимский уезды. Мирополье и Хотмыжск возвращены в Курскую губернию в статусе заштатных городов.

1802 г. – все упраздненные уезды Курской губернии восстановлены (в измененных границах), при этом вместо Богатенского образован Хотмыжский уезд. В 1838 г. его центр перенесен в казенную слободу Грайворон, а уезд стал называться Грайворонским.

1924 г. – утверждено новое административное деление Курской губернии. Упразднены Дмитриевский, Корочанский, Новооскольский, Обоянский, Путивльский, Суджанский, Тимский и Фатежский уезды. Вместо Грайворонского создан Борисовский уезд с центром в слободе Борисовке, в 1925 г. переименованный обратно в Грайворонский. Количество уездов уменьшилось до семи.

1928 г. – Курская губерния упразднена, ее территория вошла в состав Центрально-Черноземной области в составе округов: Курского, Белгородского и Льговского. Восточная часть губернии отошла к Воронежскому и Острогожскому округам.

1934 г. – Центрально-Черноземная область разделена на две области: Воронежскую (в составе бывших Воронежской и Тамбовской губерний) и Курскую (в составе бывших Курской и Орловской губерний).

1937 г. – часть территории Курской области выделена во вновь образованную Орловскую область, в 1944 г. туда передано еще пять районов.

1954 г. – часть территории Курской области отошла во вновь образованные Белгородскую и Липецкую области.

На территории бывшей Курской губернии (в границах на начало XX в.) в настоящее время расположены большая часть Курской и Белгородской областей, частично – Сумской и Харьковской областей Украины.

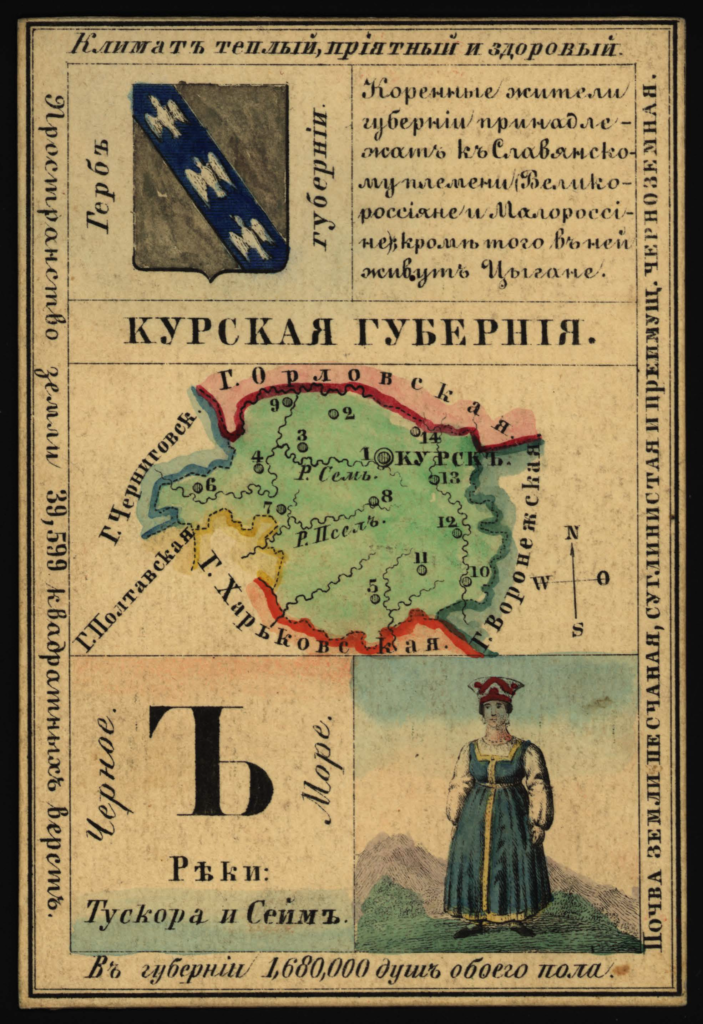

Состав населения и промыслы

По данным переписи населения 1897 г. численность жителей в Курской губернии составляла 2 371 012 чел., к 1914 г. она возросла до 3 256 600 чел. Плотность населения была одной из самых высоких в Российской империи – 58 чел. на кв. версту (ок. 51 чел./км2), в 1914 г. она увеличилась до 80 чел. на кв. версту (ок. 70 чел./км²).

Национальный состав: великороссы – 77,3%, малороссы – 22,3%, остальные народы – менее 0,5%. Более 90% составляли крестьяне, в городах проживало около 10% населения губернии.

Важную роль в хозяйстве крестьян Курской губернии играли народные промыслы. Они удовлетворяли бытовые нужды в предметах обихода и приносили дополнительный доход. Развитию промыслов способствовали малоземелье, низкая доходность земледелия и поддержка кустарного производства со стороны государства.

В Курской губернии в начале ХХ в. имелось более 20 ремесел, основными видами были гончарный, кожевенный, деревообрабатывающий, ткацкий, веревочный промыслы.

Гончарное производство было распространено в Льговском, Новооскольском, Старооскольском, Корочанском, Суджанском уездах и развивалось вблизи залежей глины. Центром горшечного производства в восточной части губернии была Великомихайловка. Село Дроняево славилось своими крынками, блюдами, низкими кувшинами с широким горлышком. Суджа с окрестностями (Замостье, Заолешенка, Гончаровка) – один из старейших центров, где целые династии на протяжении более 350 лет занимались производством керамики из красной глины. Кожля известна глиняной игрушкой-свистулькой.

Кожевенно-сапожный промысел был наиболее развит в Белгородском, Грайворонском, Новооскольском, Старооскольском и Суджанском уездах. Крупные центры – слобода Томаровка Белгородского уезда, слобода Борисовка Грайворонского уезда. В слободе Ольшанке Новооскольского, слободе Орлике Старооскольского, городе Мирополье Суджанского уездов изготавливали сапоги по заказам военного ведомства. В слободе Большой Халани крестьяне занимались выделкой овчин.

Производство деревянных изделий характеризовалась узкой специализацией. Так, дуги делали в селениях Белгородского уезда (преимущественно село Крутой Лог), Грайворонского, Корочанского, Старооскольского, Тимского и Щигровского уездов; повозки, сани, телеги, колеса и оси – в Белгородском, Корочанском, Новооскольском, Суджанском, Тимском и Щигровском уездах; бороны – в Старооскольском и Обоянском; молотилки и веялки – в Тимском; ящики – в Корочанском, сундуки – в Новооскольском и т. д.

Ткацкий промысел был распространен в Грайворонском уезде (Борисовской, Высоковской, Стригуновской волостях). В слободе Орлик Старооскольского уезда работала ткацкая мастерская финляндского типа, производившая фартуки, серпянку, полотенца, коврики и др. Производство ковров особо выделялось в Щигровском, Фатежском и Суджанском уездах. Особенно знаменитыми стали цветочные двусторонние ковры, известные за пределами губернии. В селах Саморядово и Сторожевое существовал старинный промысел ткачих-надомниц, которые изготавливали праздничные и обрядовые рушники, скатерти и пояса для народного костюма.

Иконописный промысел и изготовление иконостасов было распространено в слободе Томаровке и селе Супруновке Белгородского уезда, слободе Борисовке Грайворонского уезда, селе Шустове Льговского уезда, слободе Великомихайловке Новооскольского уезда. Иконы распространялись далеко за пределы губернии. В Курске действовала иконописная школа-мастерская Шуклиных.

К началу ХХ в. кустарные промыслы среди крестьянского населения стали вырождаться вследствие сокращения лесов, истощения глинищ, снижения поголовья скота и конкуренции со стороны крупной промышленности. Особое место в хозяйственной деятельности крестьян стало занимать отходничество.

Представители большей части населения Курской губернии были однодворцами (впоследствии причисленными к сословию государственных крестьян), то есть потомками служилых людей1. Они имели фамилии уже с XVII в. и в подавляющем большинстве случаев сохранили их на протяжении столетий. Это существенно облегчает поиск предков, особенно если известно об их переселении.

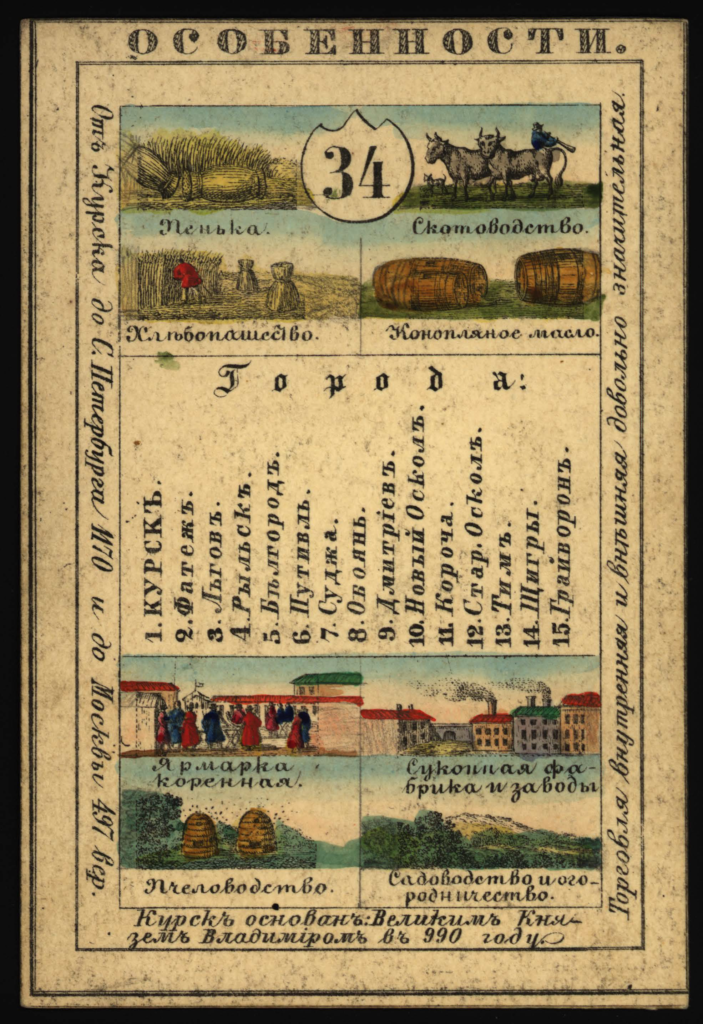

Рис. 3. Карточка из набора географических карточек Российской империи

Архивы и особенности хранения информации

Логика распределения архивных дел между региональными архивами определяется административной принадлежностью того или иного населенного пункта как по современному областному АТД, так и по прежнему губернскому. Ревизские сказки уездов Курской губернии с 3-й по 10-ю ревизии (для некоторых уездов также 1-я и 2-я) находятся на хранении в Государственном архиве Курской области (ГАКО). Метрические книги и исповедные росписи распределены между ГАКО и Государственным архивом Белгородской области (ГАБО) в значительной степени в соответствии с современным АТД.

Некоторые документы отложились в архивах по месту предыдущей территориальной принадлежности. Так, ревизские сказки 4-й ревизии Хотмыжского, Миропольского, Волчанского уездов (к последнему с 1780 по 1796 гг. относилась южная часть Белгородского уезда), а также метрические книги и исповедные росписи ряда селений перечисленных уездов находятся на хранении в Государственном архиве Харьковской области (ГАХО), копии большинства этих дел размещены на портале FamilySearch.

Отдельные ревизии попали на хранение в другие региональные архивы. Например, документы 4-й ревизии Новооскольского уезда отложились в фондах Государственного архива Орловской области (ГАОО).

Более ранние ревизии (1–3) и ландратские переписи 1710-х гг., как правило, можно найти в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) в ф. 350, доступ к которому планируется организовать в 2025 г. через ГИС УИАД.

Государственный архив Курской области

Здесь, как в бывшем губернском архиве, находится основной массив архивных документов по территории Курской губернии, в том числе ряда районов современной Белгородской области. На сайте архива доступен путеводитель, имеются электронные версии описей всех основных фондов дореволюционного и советского периодов. Представительство архива в Телеграм, ВКонтакте, раздел на форуме ВГД.

Ряд фондов ГАКО размещены в АИС, доступ к которому можно получить через портал Госуслуги. В системе возможен полнотекстовый поиск по заголовкам дел, а также просмотр сканов при условии оплаты доступа. Удаленно доступны следующие фонды:

- Ф. 184 «Курская казенная палата», 1779–1918 гг. Здесь находятся материалы 3–10-й (для нескольких уездов также 1–2-й) ревизий уездов Курской губернии (см. оп. 2). Кроме того, в оп. 1 можно найти такие косвенные источники, как списки четвертных подворных владельцев2, дела о внесении выкупных платежей и др.

- Ф. 217 «Церкви Курской губернии», 1744–1922 гг. В этом фонде хранятся метрические книги, исповедные росписи, клировые ведомости населенных пунктов Курской области – см. опись и указатель приходов.

- Ф. 68 «Курское губернское по крестьянским делам присутствие», 1861–1915 гг. В данном фонде отложились в том числе дела о переселении крестьян в Сибирь и другие регионы, имеется алфавитный указатель переселенцев. О поиске документов по переселенцам из Курской губернии можно подробнее почитать в статье.

- Ф. 4 «Курский губернский статистический комитет», 1835–1918 гг. Здесь, в частности, хранятся подворные карточки сельскохозяйственной переписи 1911 г.

- Другие фонды, доступные для удаленной работы:

- Ф. 20 «Курская духовная консистория», 1799–1918 гг.

- Ф. 33 «Курское губернское управление», 1796–1917 гг.

- Ф. 66 «Курское губернское присутствие», 1890–1917 гг.

- Ф. 67 «Курское губернское особое о земских повинностях присутствие», 1840–1874 гг.

Государственный архив Белгородской области

Путеводитель по фондам и несколько описей размещены на сайте архива. В ГАБО имеется АИС с доступом из читального зала. Выпущен справочник изменений АТД территории Белгородской области за период XVI–XXI вв. – находится в читальном зале. Представительство архива в сети ВКонтакте, раздел на форуме ВГД.

Полезные фонды:

- Метрические и исповедные книги церквей уездов Курской губернии, находившихся на территории современной Белгородской области: Белгородского (Ф. 135), Грайворонского (Ф. 136), Корочанского (Ф. 137), Новооскольского (Ф. 138), Старооскольского (Ф. 139), Обоянского (Ф. 169), а также уездов Воронежской губернии: Бирючанского (Ф. 167), Валуйского (Ф. 168), Коротоякского (Ф. 170). Оцифрованы следующие фонды: 135–139, 167.

- Уездные рекрутские присутствия: Белгородское (Ф. 64), Грайворонское (Ф. 65), Корочанское (Ф. 66), Новооскольское (Ф. 67), Старооскольское (Ф. 68).

- Уездные казначейства: Белгородское (Ф. 28), Грайворонское (Ф. 77), Корочанское (Ф. 27), Новооскольское (Ф. 26), Старооскольское (Ф. 29).

- Уездные суды: Белгородский (Ф. 2), Валуйский (Ф. 9), Грайворонский (Ф. 8), Корочанский (Ф. 4), Новооскольский (Ф. 6), Старооскольский (Ф. 10).

- Благочинные3 Курской епархии по уездам: Белгородскому (Ф. 128), Грайворонскому (Ф. 129), Корочанскому (Ф. 130), Новооскольскому (Ф. 131), Старооскольскому (Ф. 132). Оцифрованы клировые ведомости церквей.

- Отделы ЗАГС, 1919–1925 гг. (Ф. Р-1717). Фонд частично оцифрован, сканирование продолжается.

- Уездные статистические бюро – оцифрованы листы переписи 1926 г. Белгородского уезда (Ф. Р-593).

Дополнительные материалы в архивах

Отдельные документы по Курской губернии и ее жителям можно найти на сайте Яндекс. Поиск по архивам.

Фонды советского периода широко представлены в муниципальных архивах Курской и Белгородской областей.

Дела Крестьянского поземельного банка (КПБ) уездов Курской губернии находятся на хранении в Российском государственном историческом архиве (РГИА) в Ф. 592, оп. 16. Копии ряда дел доступны онлайн: Грайворонский уезд, Корочанский уезд, Обоянский уезд.

Справочники

- Курская губерния. Список населенных мест Российской империи по сведениям 1862 г. Издание Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел. В справочнике перечислены все населенные пункты Курской губернии по уездам и станам, с указанием положения при реке, расстояний от уездного города и становой квартиры, числа дворов и жителей мужского и женского пола, наличия церквей, ярмарок, заводов, школ и т.п. Текстовая версия справочника.

- Волости и важнейшие селения Европейской России. Вып. 1. Губернии Центральной земледельческой области. 1880 г. В том числе по Курской губернии.

- Волости и гмины4 1890 г. Вып. XX. Курская губерния. Данное издание содержит список волостей Курской губернии по уездам, включая информацию о местонахождении волостного правления, количестве крестьянской земли, числе селений, крестьянских и некрестьянских дворов, количестве душ мужского и женского пола. Текстовая версия справочника.

- Алфавитный указатель населенных мест Курской губернии 1892 г. опубликован в издании Памятная книжка Курской губернии на 1892 г.

- Алфавитный указатель населенных мест Курской губернии на 1904–1905 гг., размещенный в издании: Курский сборник. Издание Курского губернского статистического комитета. Вып. V. 1907.

- Сборник статистических сведений по Курской губернии. Отдел хозяйственной статистики. 1884–1887 гг. Помимо собственно хозяйственной статистики присутствуют подробные описания населенных пунктов по волостям, включая характеристику земельных наделов, качество почвы, сенокосов, виды возделываемых культур, промыслы, экономику сельского общества и др. Всего вышло 14 уездных выпусков (кроме Богатенского). Некоторые выпуски доступны в электронном виде здесь.

- Справочная книга о церквах, приходах и причтах Курской епархии за 1908 г. Важна для определения церковного прихода на начало XX в.

- О церквях, расположенных на территории Курской области, Архивным управлением Курской области совместно с ГАКО издана серия справочников «Из истории храмов Курской епархии». Сведения включают историю отдельных церквей со ссылками на архивные материалы. Всего вышло четыре книги:

- Обоянский и Суджанский районы (2008);

- г. Курск, Курский, Глушковский, Кореневский, Рыльский, Хомутовский районы (2013);

- Беловский, Большесолдатский, Дмитриевский, Железногорский, Курчатовский, Льговский, Медвенский, Октябрьский, Поныровский, Фатежский районы (2014, ч. 1);

- Горшеченский, Касторенский, Мантуровский, Советский, Солнцевский, Пристенский, Тимский, Черемисиновский, Щигровский районы (2014, ч. 2).

- Карта «Кроки5 южных земель России» (на основе карт Курского и Орловского наместничеств 1782 г.), подготовленная В. Н. Орловым.

- Административно-территориальное деление Курского края. Том 1. Курская область (1934–2024 гг.): справочное издание / главный редактор Е. П. Маслов; ответственный редактор и составитель О. Н. Аргунов. Курск, 2024. – 1018 с.

- Административно-территориальное деление Белгородского края: конец XVI – начало XXI вв. Справочник / [сост.: Л. В. Горбачева, Е. В. Кривцова, А. А. Кривчиков и др.]; Упр. по делам архивов Белгор. обл., Обл. гос. учреждение «Гос. архив Белгор. обл.». Белгород: «Эллада», 2011. 536 с.

- Список населенных пунктов «Ойконимы Курщины и прилегающих земель» 1719–1999. Составил В. Н. Орлов. 2011.

Справочники, проиндексированные пользователями

- Ревизская Сказка сл. Лазаревки Корочанского уезда за 1858 г.

- Список четвертников6 с. Пойменово Курского уезда за 1911 г.

- Ревизские Сказки д. Переверзево Курского уезда за 1858 г.

- Ревизские Сказки д. Холзовка (Борщевка тож) Дмитриевского уезда за 1795, 1811, 1816, 1834, 1850, 1858 гг.

- Ревизские сказки сл. Журавка Корочанского уезда за 1811, 1857 гг.

- Ревизские сказки с. Озерки Суджанского уезда за 1816, 1834 и 1850 гг.

Дополнительные материалы из других открытых источников

- Портал Курск дореволюционный и Курская губерния до 1917 г. – наиболее полная подборка справочных изданий, книг и статей по истории Курского края.

- Курские епархиальные ведомости за 1871–1918 гг. на сайте «Православное духовенство».

- Курские губернские ведомости за 1873–1893 гг. и электронная библиотека краеведческой литературы Курский край на сайте Курской областной универсальной научной библиотеки им. Н. Н. Асеева.

- Памятные книжки и адрес-календари Курской губернии в электронной библиотеке РНБ.

- Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. 13, ч. 3: Курская губерния. 1850.

- Описания отдельных русских хозяйств. Вып. 3. Курская губерния. 1897.

- В сервисе Яндекс. Поиск по архивам доступен полнотекстовый поиск по тексту Курских епархиальных ведомостей за 1871–1918 гг.

- В архивной волонтерской АИС «Великие описи» доступен поиск по распознанным образам описей ГАКО.

- Электронная библиотека на сайте Архивной службы Курской области.

- Литература по истории Курской губернии в онлайн-библиотеке «Царское село».

- Региональные чаты Familio в Телеграм: Курская область, Белгородская область. Генеалогические чаты по отдельным уездам Курской губернии: Корочанский уезд, Новооскольский уезд, Рыльский уезд, Путивльский уезд, Староокольский уезд, Тимская округа, Хотмыжский (Грайворонский) уезд, Щигровский уезд.

- Разделы форума ВГД по Курской области и Белгородской области.

- Разделы по Курской губернии на прочих генеалогических ресурсах: Genealogia.ru, Мое семейное древо, GENEO-ГЕНЕО.

- Служилые люди – наименование лично свободных лиц в России XVI – нач. XVIII вв., несших военную службу в пользу государства и получавших за нее земельное, денежное и натуральное жалованье. Они полностью или частично освобождались от «тягла» – налогов и различных повинностей – и составляли основное население южных окраин Русского государства в XVII в. ↩︎

- Четвертные крестьяне – разряд бывших государственных крестьян-однодворцев (потомков служилых людей), для которых в XVIII–XIX вв. было характерно четвертное землевладение землей (четвертное право), возникшее из поместного владения. При таком виде землепользования за семьей закреплялось определенное число четвертей земли без права продажи. По закону о поземельном устройстве государственных крестьян 1866 г. эти земли превратились в полную частную собственность. ↩︎

- Благочинный – официально уполномоченное должностное лицо из числа представителей православного духовенства, надзирающее за окружными храмами и духовенством и возглавляющее благочиннический округ (благочиние) – от 10 до 30 окрестных церквей. Благочинные, их канцелярии и благочиннические округа существовали в России до 1918 г. ↩︎

- Гмина – наименьшая административная единица в Царстве Польском, аналог волости. ↩︎

- Кроки́ (франц. croquis) – наскоро сделанный план местности. ↩︎

- Вероятно, имеются в виду четвертные крестьяне. ↩︎

*Доступ к просмотру некоторых ссылок может быть ограничен в РФ.