Повседневная жизнь священника: открывая дореволюционную Россию заново

Малоизученная страница русской истории – быт, труд и мысли духовного сословия. Мы собрали книги, основанные на воспоминаниях современников, которые позволяют услышать живые голоса из прошлого и по-новому взглянуть на роль Церкви в дореволюционном обществе

О чем расскажет художественная литература

Генеалогический поиск тесно связан с литературой: постоянные обращения к справочникам, энциклопедиям и другим научным трудам – повседневность для исследователя. Краеведческие издания помогают изучить историю местности, в которой жили предки, а результаты поисков рано или поздно могут стать основой для собственной родословной книги.

Однако большинство наших предков не оставили письменных воспоминаний, и знания об их жизни ограничиваются устными преданиями и сведениями из официальных документов. Существенную пользу в изучении семейной истории может принести чтение художественной литературы, написанной об интересующем исследователя сословии в нужный хронологический период. Такие книги помогают увидеть особенности быта, нравы эпохи, актуальные проблемы и характерные типажи, а затем применить полученные из нескольких источников сведения в контексте истории собственных предков.

Исследование фамилий предков, которые происходили «из духовного звания»

«По церквам, по цветам, по камням, по скотам и яко восхощет Его Преосвященство»: изучаем семинарские фамилии. Теория и практика

В данном случае большим преимуществом отечественной литературы становится все то, за что ее многие не любят в школьные годы – пространные описания окружающей обстановки, домов, городов, классовых взаимоотношений, светских бесед обывателей и прочие детали, которые, на первый взгляд, тормозят развитие центральной линии сюжета. Для генеалога же совокупность таких деталей может стать настоящей сокровищницей, позволяющей со слов современника представить обстоятельства, схожие с теми, в которых жили родные люди в далеком прошлом.

Конечно, важно помнить, что всякое художественное произведение отражает видение автора, которое нельзя назвать полностью объективным. Неизбежно те или иные детали будут описаны ярче в зависимости от взглядов самого писателя на жизнь. Стремление открыть глаза современникам и показать болезни общества вынуждают автора активно использовать собственный негативный жизненный опыт, преувеличивать масштабы драматических событий и разрушительных социальных явлений в ходе сюжета. Традиционны для русской культуры самоирония, глубокое понимание несовершенства человеческой натуры. Поэтому в рамках статьи будет предложено несколько произведений на одну тему, что позволит рассмотреть интересующие детали с различных точек зрения.

«Бурса»

Книга «Бурса»1 Александра Константиновича Воронского (27.08.1884–13.08.1937) была впервые издана в советское время, в 1933 году. Она во многом автобиографична. Александр Константинович родился в Тамбовской губернии в семье священника и обучался в духовных учебных заведениях. Произведение охватывает период жизни героя с раннего детства до окончания духовного училища, первого этапа образования у лиц духовного ведомства в Российской империи.

Рассказывая о детских годах в первой трети книги, автор делится впечатлениями о сельской жизни, раскрывает тему взаимоотношений священнослужителей и населения, вспоминает многочисленных родственников и характеризует их место в обществе. С позиции детских впечатлений описывается круг общения духовенства.

Отдельные яркие события, происходящие с героем произведения, характерны для многих детей той эпохи:

- ранняя смерть отца от чахотки (распространенной среди духовных лиц из-за постоянного контакта с людьми),

- жизнь в бедном приходе с родственником, ведущим не вполне трезвый образ жизни,

- поступление в духовное училище «на казенный счет» с проживанием в общежитии при училище.

Благодаря таким условиям жизни автора читателю становятся доступны сведения о системе образования в духовных училищах, об учителях и учащихся.

Изучая архивные документы, можно убедиться в том, что общая картина по стране не слишком различалась. Ученики многих подобных учреждений воспитывались в схожих обстоятельствах. Воспоминания о «бурсе» занимают большую часть книги и являются своеобразным ответом на более раннее произведение по теме, о котором скажем пару слов ниже.

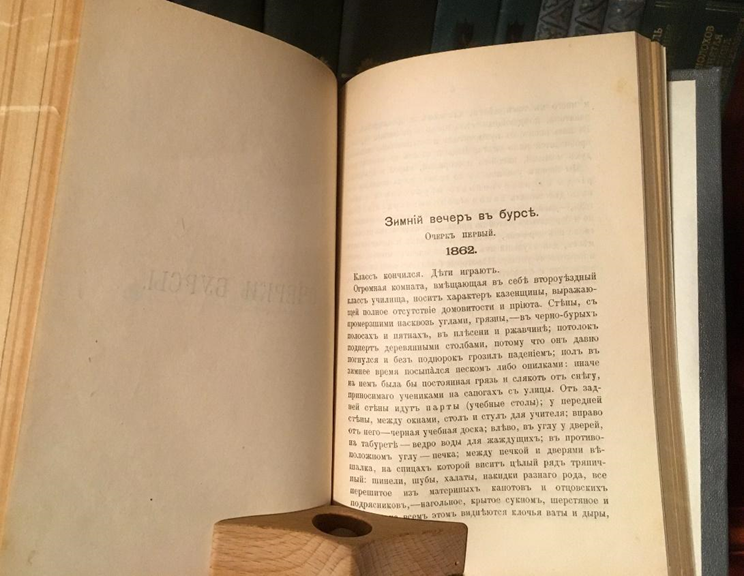

«Очерки бурсы»

Узнать о нравах «бурсы» в 40-е годы XIX века можно из цикла очерков Николая Герасимовича Помяловского (11.04.1835–05.10.1863). В момент своего выхода «Очерки бурсы» произвели огромное впечатление на современников, впервые раскрыв глаза общественности на проблемы воспитания и обучения духовного сословия.

В отличие от времен Воронского, при Николае Герасимовиче еще практиковались телесные наказания, а сообщество учеников было гораздо менее развитым. Однако изложенные в пяти очерках сцены мрачной училищной жизни полны авторского юмора и жизнелюбия, которыми выделяются многие произведения Помяловского. Кроме того, здесь можно встретить многочисленные объяснения жаргона бурсаков, попытки раскрыть их специфическую систему ценностей и традиции, сложившиеся в узком круге учащихся этого типа учебных заведений.

Особого интереса заслуживает очерк «Женихи бурсы», в котором автор рассказывает о случаях определения выпускников училища в приходы благодаря свадьбе с «закрепленной невестой, вступавшей в брак единственно для того, чтобы не умереть с голоду», поскольку в среде духовенства «…по смерти главы семейства место его остается за тем, кто согласится взять замуж его дочь либо родственницу». Выпускник училища, не раз остававшийся на «повторительный курс» и не имеющий по малограмотности шансов на поступление в семинарию для дальнейшего обучения, в такой ситуации мог рассчитывать на место церковнослужителя-псаломщика.

В большинстве очерков сохраняется описательный стиль, приводятся наблюдения и размышления о прошедшем со стороны взрослого человека, стороннего наблюдателя. Собственную историю бурсацкой жизни Помяловского можно увидеть в похождениях ученика по прозвищу Карась, которому посвящена большая часть четвертого очерка. К самому себе в лице Карася автор не менее критичен, чем к прочим персонажам. Однако здесь он излагает личные переживания с момента поступления в училище, рассказывает случившиеся с ним истории и на примере собственного опыта излагает взгляды на процесс обучения в духовном училище: «…и не догадывались богомудрые педагоги, что многие хорошие ученики относились к учебникам, как психиатр относится к печальному явлению сумасшествия. Вот чем и объясняется то странное обстоятельство, каким это образом из бурсы выходят так много дельных и даровитых людей, несмотря на то, что они поглощали учение, ставшее посмешищем всех образованных людей».

«Очерки бурсы» заканчиваются кратким пятым очерком, посвященным училищному начальству. Автор намеренно не прослеживает истории всех своих героев до выпуска из училища, оставляя свое произведение в большей части именно сборником жизненных зарисовок. Попытаться проследить за судьбой типичного священнослужителя, сумевшего успешно окончить училище и поступить в семинарию, можно у другого автора, органично продолжающего тему дореволюционного обучения.

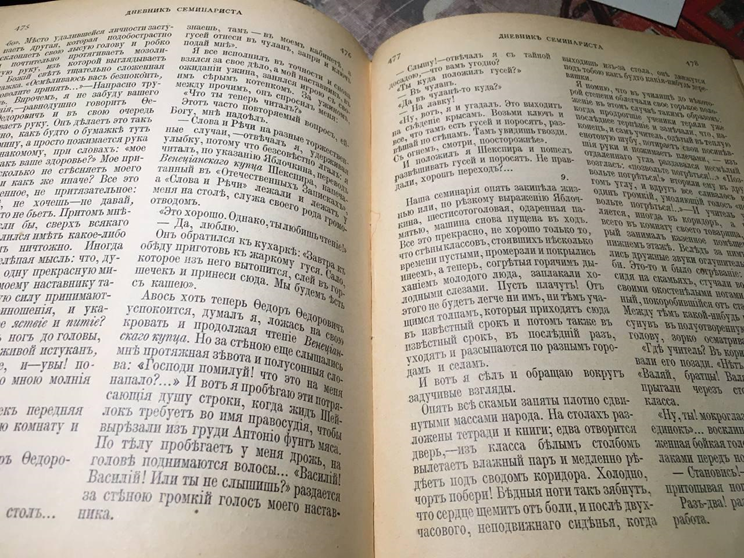

«Дневник семинариста»

Иван Саввич Никитин (21.09.1824–16.10.1861) был поэтом, но оставил после себя важное в рамках изучаемой темы произведение. В 40-е годы XIX века Никитин прошел неполный курс обучения в духовной семинарии, после чего занялся торговыми делами отца. Полученных за время учебы впечатлений хватило на рассказ.

Повествование «Дневника» открывается некоторыми сценами из повседневной жизни сельского духовенства во время каникул героя и продолжается подробным описанием условий жизни семинариста на квартире у семинарского профессора. Благодаря этому факту мы можем познакомиться с бытом преподавателей духовных учебных заведений, понять их человеческую сторону. Среди множества диалогов и витиеватых описаний, сделанных поэтическим слогом в прозе, можно узнать некоторые факты о системе семинарского обучения, отличавшейся огромной учебной нагрузкой. Во времена Никитина в семинарии также существовали телесные наказания.

Автор делит себя на двух персонажей – рассказчика-тихоню и прогрессивного, интеллектуально одаренного, но больного чахоткой друга (как сам Никитин на тот момент). Многие страницы «Дневника семинариста» посвящены их рассуждениям о жизни, что можно фактически читать как внутренний диалог Ивана Саввича. Эти страницы произведения помогают понять внутренний мир юноши-семинариста, его тревоги и устремления.

Уже в то время актуальным был вопрос продолжения духовного образования – лучшие ученики имели возможность поступления в академию, но большинство после выпуска из семинарии было озабочено поиском места службы и выбором супруги, без которой невозможно было посвящение в священнический сан. Подробнее эта тема раскрывается в следующем произведении.

«Ставленник»

Герой произведения Федора Михайловича Решетникова (05.09.1841–09.03.1871) – выпускник духовной семинарии Егор Иванович Попов, сын бедного заштатного дьякона. В начале рассказа автор описывает уже отчасти известные нам порядки духовных учебных заведений, давая краткую характеристику всем типажам студентов и их финансовому положению. Здесь же можно увидеть яркий пример того, как живет компания учащихся на съемной квартире. Один из соседей героя, Троицкий, планирует продолжать обучение, но в сущности нужен повествованию для раскрытия мыслей главного героя о сближении с простым народом, что вполне соответствует распространенной в среде интеллигенции XIX века идеологии народничества. Тем временем разговор с заезжим дьяконом открывает основную сюжетную линию произведения – получение выпускником семинарии места.

Далее самыми мрачными красками описывается консисторская бюрократия, волокита и мелкое взяточничество. Для простодушного героя оказывается удивительным тот факт, что в вопросе получения места решающим фактором могут стать деньги или связи. За неимением первого он вовремя заручается поддержкой ректора семинарии, благодаря чему обеспечивает себе службу в уездном приходе. Казалось бы, дело остается за малым – жениться. Оказывается, что и здесь Егора Ивановича ожидает немало хлопот…

Во второй половине «Ставленника» автор рассказывает о положении женщины в среде духовенства и о процессе сватовства при таких неудачных вводных, как у нашего героя: неказистая внешность, бедность и чрезмерная порядочность. Надо понимать, что в реальности далеко не всегда ситуация складывалась столь драматично. Тем не менее даже Попову в итоге удается устроить свою жизнь. О том, какова же была жизнь дореволюционного духовенства, можно узнать не только из архивов и печатных изданий, но и в ходе чтения серии очерков, о которых речь пойдет далее.

Как искать информацию о предках из духовного звания

«Повести и рассказы из духовного быта»

Рассказы Игнатия Николаевича Потапенко (18.12.1856–17.05.1929) отличаются реализмом и позитивным настроем, его герои сталкиваются с обыкновенными для людей своего времени жизненными трудностями и, как правило, благополучно их преодолевают.

Самым известным из произведений Потапенко по тематике духовенства можно назвать повесть «На действительной службе», в которой выпускник академии Кирилл решает стать сельским священником, отвергая возможности карьерного роста. Близкие и невеста поначалу не понимают Кирилла, и несколько первых глав посвящены именно семейным отношениям. После свадьбы и рукоположения в священнический сан главного героя назначают настоятелем в приход, где полагается по штату двое священников, и последующие главы описывают построение взаимоотношений нового служителя церкви со своими собратьями и с прихожанами. Здесь особенно интересны для изучения сложившийся порядок взаимодействия между населением и церковью, который пытается изменить отец Кирилл, и непростой моральный выбор, перед которым оказывался в ту эпоху всякий новый священник. Брать за требы прихожан по-христиански мало и тем самым ухудшать условия жизни других священнослужителей, помогать голодающим вместе с местной помещицей и при этом оставлять без внимания собственную семью – такими путями герой повести добивается уважения сельских жителей. Финал произведения остается открытым…

Другой рассказ, «Шестеро», посвящен вопросу служебных перемещений духовенства. Из разговоров персонажей можно узнать многое о сложившейся в те годы административной системе и негласных правилах внутри духовного сословия. Главный герой имеет шестерых детей и мечтает о повышении, но нарекания со стороны архиерея по части пения не позволяют ему продвинуться по службе. Решающее влияние оказывают драматические события, которые разворачиваются в семье героя.

Не менее интересны остальные рассказы и очерки Игнатия Николаевича, посвященные сельской жизни и деятельности духовных лиц. Автор сумел передать многие тонкости человеческих взаимоотношений, важные аспекты службы и карьеры духовенства, неоднородность этого сословия как по финансовому положению, так и по личностным качествам. Герои Потапенко – в сущности обычные люди, картины из жизни которых оказались изложенными на бумаге, и именно это обстоятельство видится важным для заинтересованного читателя.

* * *

Разумеется, в рамках статьи рассмотрены не все художественные произведения, касающиеся выбранной темы. Можно вспомнить, что есть «Отец Иакинф» В.Н. Кривцова, «Большие перемены» М.Ф. Бурцева, «Соборяне» и «На краю света» Н.С. Лескова, некоторые рассказы А.П. Чехова. Однако именно собранные в статье истории позволяют проследить путь представителя духовного сословия от детства и юности до зрелости, показывают самые разные жизненные обстоятельства. Благодаря этому можно предположить, как могли бы действовать в схожих условиях наши предки.

Хотелось бы призвать читателей статьи к обсуждению литературы в чатах Familio, порекомендовать делиться информацией о книгах, которые могут оказаться полезными для исследователей семейной истории.

Русская литература поистине богата деталями и типажами, характерными для изучаемых генеалогами сословий и эпох. Многие писатели незаслуженно забыты, их книги не изучаются в рамках учебных программ и не становятся источником вдохновения для создателей фильмов, при этом именно они оказываются бесценным источником знаний для интересующихся отечественной историей и своими корнями.

- Бурса – общежитие при духовных учебных заведениях, в которых воспитанники содержались на казенный счет; позднее – учебное заведение (духовное училище, семинария) с таким общежитием. ↩︎