Тайна блокадного дневника: как Familio привел к генеалогическому открытию

В новом выпуске серии «Они нашлись на Familio» рассказываем, насколько эффективен пассивный поиск.

Бумажные книги и документы постепенно вытесняются электронными носителями. Личные дневники давно переместились в Интернет. Тем не менее генеалогам часто приходится обращаться именно к бумажным источникам. Отыскать их бывает непросто, ведь для этого иногда мало вписать в поисковую строку нужные имена и фамилии.

В семье Надежды Дмитриевны Масловой сохранился блокадный дневник ее родственника. Однако на руках исследовательницы была лишь его часть, о существовании другого фрагмента в семье даже не догадывались. Отыскать его помог сервис Familio.

Как возник интерес к истории семьи

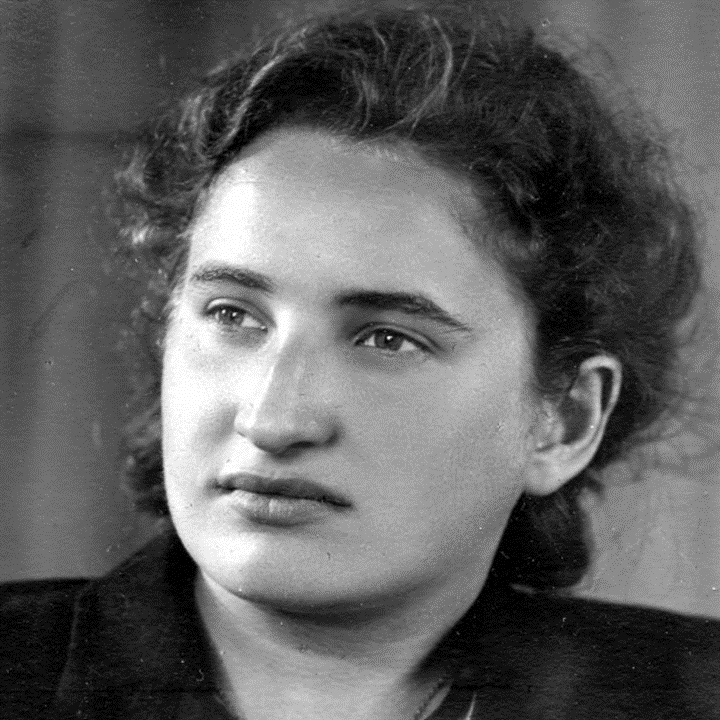

Рассказ Надежды Дмитриевны: «Я родилась в семье, где отец был намного старше матери. Я знала, что у моей бабушки Надежды Дмитриевны Воейковой, в замужестве Козловой, было три сестры. Это Любовь Дмитриевна, в первом замужестве Воронец, во втором ‒ Духовская, и Александра Дмитриевна Жирова. Между Любовью и Александрой была Евгения Дмитриевна, вышедшая замуж за Владимира Валерьяновича Секерина. Сестры сохранили дружбу до конца жизни, хоть их и раскидало по разным городам.

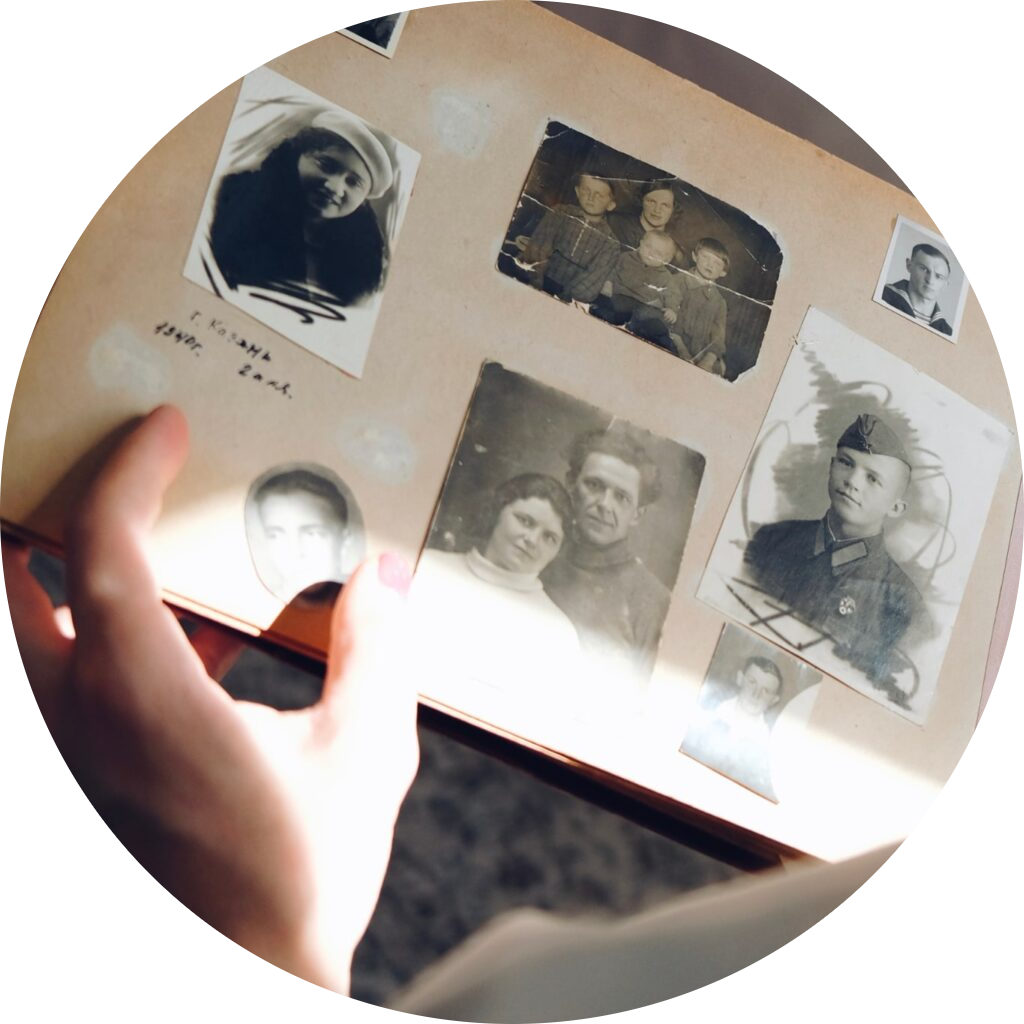

Я слушала разговоры с мамой, бабушкой, двоюродной сестрой. Когда повзрослела, мне дали почитать отрывки из воспоминаний Любови Дмитриевны Духовской. Вскоре стало понятно, что в семейном альбоме есть фотографии, о которых уже никто ничего не помнит.

Я копалась в записках одной из папиных двоюродных сестер и поняла, что окончательно запуталась, кто есть кто. Достала фрагмент обоев и стала на нем чертить. Немного удивившись результату, побежала с ним к двоюродной сестре. Это много позже я узнала, что в дворянских семьях «сам себе родственник» − распространенное явление. То было мое, можно сказать, первое генеалогическое открытие.

Затем наступили 1990-е, когда приходилось решать насущные вопросы, а не исследовать историю семьи. Как жаль, говорю я себе сейчас, что было упущено столько времени и столько возможностей.

Блокадный дневник Юры Матвеева

Внучка Евгении Дмитриевны и Владимира Валерьяновича Секериных Марина Николаевна Зданская сразу после войны вышла замуж за Юрия Кирилловича Матвеева. Наши семьи дружили еще со времен сестер Воейковых. Но о том, что у них хранится дневник, который Юра вел зимой 1942 года, я узнала только в 2020 году, когда умер его младший сын.

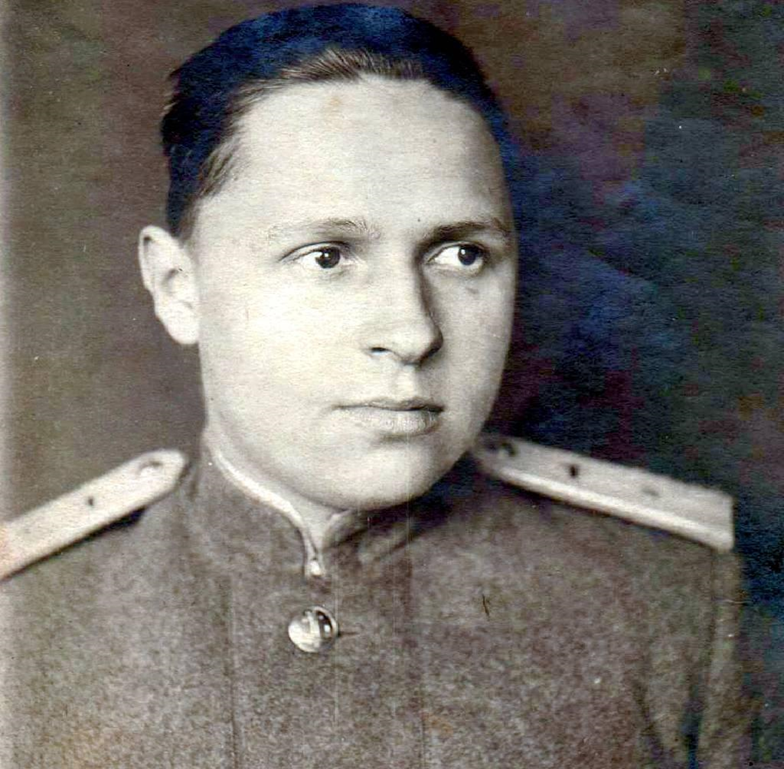

Я знала, что Юра и Марина пережили блокаду Ленинграда. В семье рассказывали, что они были одноклассниками (позже выяснилось, что из одной параллели). Я знала, что Юра был военным. Но не знала о том, какая у него была удивительная судьба.

Юра был эвакуирован из Ленинграда весной 1942 года. Как они протянули ту самую страшную блокадную зиму 1941 года1, рассказал его дневник. Я знала про ужасы блокады, наша семья потеряла в те 900 дней почти всех, кто в тот момент был в Ленинграде. Но вот чтобы оказаться в блокаде, быть эвакуированным, в эвакуации пройти военную подготовку и закончить войну, освобождая Кенигсберг? Такое я пока встретила один раз.

Как Familio помог отыскать новые сведения о блокаднике

Если хочешь, чтобы тебя кто-то обнаружил, дай знать, что ты есть. По этой причине я и разместила свое древо на Familio. Регулярно обновляю gedcom-файл на сервисе. Мы пересекаемся с другими исследователями фамилий, делимся находками и опытом. Это бесценно: каждое письмо о совпадениях я жду с нетерпением, потому что после рассылки бывают очень интересные личные сообщения.

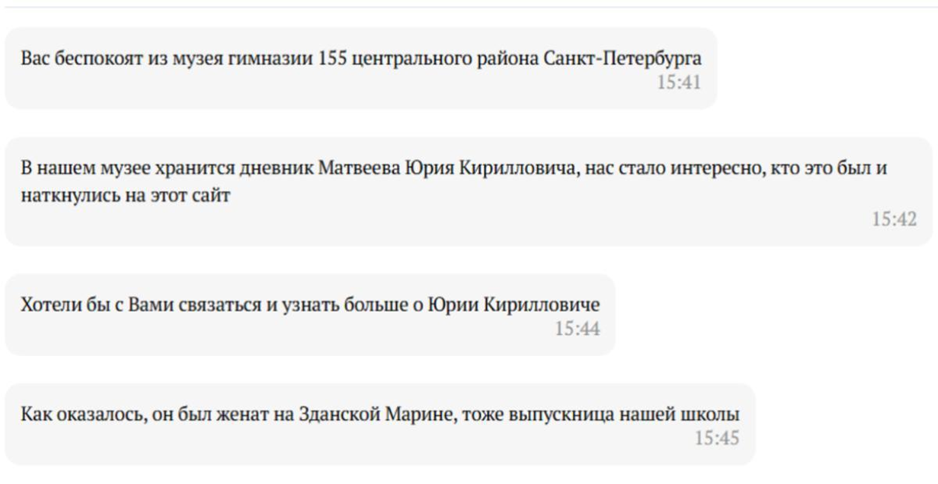

А вот со стороны Матвеевых не ожидала никаких открытий. Тем удивительнее было получить личное сообщение: «Вас беспокоят из музея гимназии №155 Центрального района Санкт-Петербурга». Школьный музей искал информацию о Юре Матвееве и наткнулся на сайт Familio. Так я случайно узнала, где учились Марина и Юра.

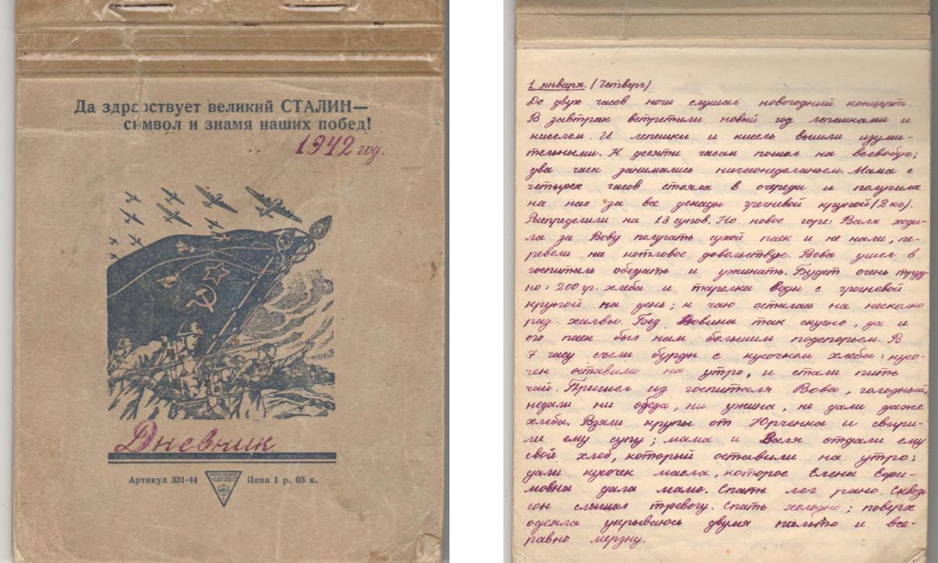

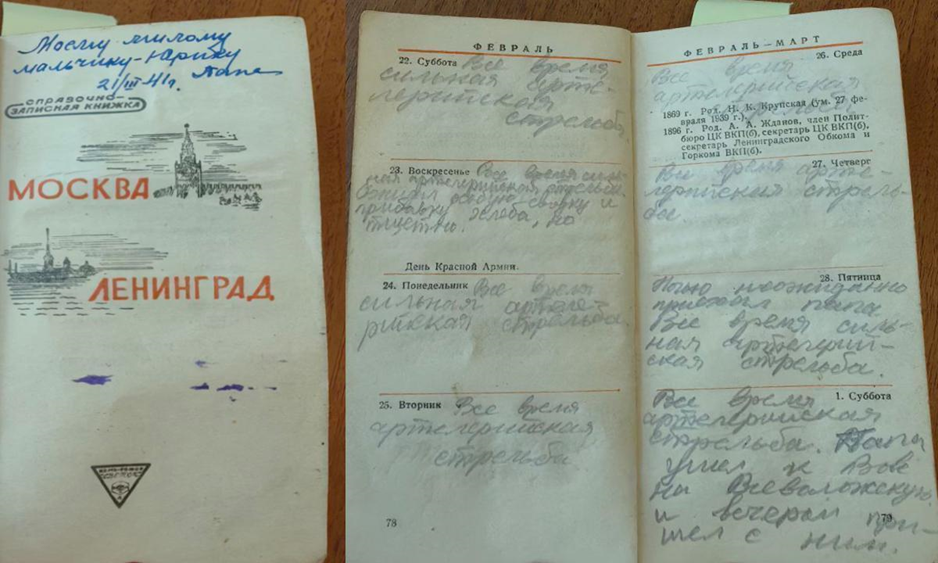

Мы обменялись расшифровками. Спустя 84 года, только потому что я разместила информацию о своем родственнике на сайте, мы сложили две части одного дневника в единое целое. Та, что хранилась в школе, короткими фразами рассказывала о первых днях войны. О начале блокады, о тревогах и бомбежках. Она завершалась 31.12.1941 года. Та, что хранилась в семье, – уже более подробная, за январь 1942 года.

Тяжелые строки в блокадном дневнике

Мне этот дневник расшифровывать не пришлось. Спасибо Даниле Казакову, ученику гимназии №155, расшифровавшему часть дневника. Сложность при чтении этих текстов вовсе не в почерке.

Отрывок из блокадного дневника:

«20-е, пятница. Пришел Юрка. Ходил с Юркой и Витькой гулять. Вечером в окне болтал с Борькой, Женькой и Катей. Спать лег рано».

21-е, суббота. С Юркой и Витькой вечером ходил гулять. Читал «Похождения бравого солдата Швейка».

22-е, воскресенье. Встал рано, читал «Похождения бравого солдата Швейка» Хотели с Вовой и Валей в ЦПКО. Вдруг, война с Германией».

«Но новое горе: Валя ходила за Вову получать сухой паек и не дали, перевели на котловое довольствие. Вова ушел в госпиталь обедать и ужинать. Будет очень трудно: 200 гр. хлеба и тарелка воды с гречневой крупой на день; к чаю осталась на несколько раз халвы. Без Вовика так скучно, да и его паек был нам большим подспорьем. В седьмом часу съели бурды с кусочком хлеба: кусочек оставили на утро, и стали пить чай. Пришел из госпиталя Вова, голодный не дали ни обеда, ни ужина, не дали даже хлеба. Взяли крупы от Юрченка и сварили ему супу; мама и Валя отдали ему свой хлеб, который оставили на утро; дали кусочек масла, которое Елена Ефимовна дала маме. Спать лег рано. Сквозь сон слышал тревогу. Спать холодно; поверх одеяла укрываюсь двумя пальто и все равно мерзну.

К 10 часам ходил в школу получить тарелку супу, но не было воды, велели придти к 12 часам.

Когда я лег спать, Вова дал мне кусочек своего хлеба из своего пайка. В комнате жуткий холод и только во сне не чувствуешь голода. Сегодня особенно скучно: молчит радио.

Утром трудно вставать: нет сил. Пошел к 10 часам в школу за обедом. Получил только одну тарелку, съел в столовой. Узнал, что вчера умер Петруничев. Вышел из столовой, пошел домой, да и не дошел. Неужели такая участь ожидает всех нас?

После постановки повели в ресторан «Метрополь» обедать. На обед дали маленький кусочек хлеба, маленький горшочек супу с несколькими вермишелинами, котлету со столовой ложкой гарниру (черной вермишелью) и половину кружки желе. Никаких подарков не дали. Обедом только раздразнили: так было мало. С трудом дошел из театра домой, запыхался. Город имеет страшный вид: разрушенные дома, занесенные улицы, вереницы с покойниками, население – ходячие мертвецы.

Сварил Юрченку из муки нечто вроде кашки, стащил постного масла и сделал опять хлебную бурду, поели с мамой и дали Юрченку. Юрченок без хлеба, Валя кажется потеряла хлебные карточки, его и свою. Читал Кервуда «Бродяги севера». Нашел карточки, они валялись под кроватью; купил им хлеба, хлеб чудный2».

В музее гимназии №155 я многое узнала о тех страшных днях. Там бережно хранят записки бывших учеников. Оказывается, после смерти мамы и дедушки Марины от голода ее папа сошел с ума и вскоре умер. Но на этом беды не закончились.

Я рассказала сотрудникам музея историю, которую мой папа все-таки умудрился выудить из Марины. Когда на Большую землю привезли машину школьников, люди бросились их кормить.

Марина находилась в глубоком голодном обмороке, а вот ее младший брат Юра набросился на сдобную булку. Это потом выяснили, что блокадников нельзя кормить сразу. Но это было позже. Юра умер от этой самой, такой вкусной и такой желанной белой сдобной булки.

Чего нельзя делать в генеалогическом исследовании и почему

- Не расспрашивать, не записывать, не снимать!

Почему важно проводить интервью в генеалогии?

Что спрашивать, как проводить интервью и с кем

- Не проверять семейные легенды.

Василий Абрамович Дивов, предок моего мужа, был декабристом. Даже портрет показывали бравого мужчины в военной форме, думая, что на миниатюре изображен именно он. Считалось, что Василий умер до рождения своего сына – Николая Александровича Дивова. Мальчика якобы записали в дети троюродного племянника Василия Абрамовича – Александра Борисовича Дивова. Пришлось повозиться и найти консисторскую выписку о рождении Николая, доказав, что его настоящим отцом был Александр Борисович. Но мне даже при наличии архивного документа было сложно убедить родню мужа! Позже портрет якобы Василия Абрамовича проанализировал историк. Он определил, какому полку принадлежала форма на офицере и к каким годам она относится. Это однозначно указало, что на рисунке изображен Александр Борисович, а не Василий Абрамович.

- Не обращать внимания на книги воспоминаний, даже детские.

Именно в такой книге мы нашли точную дату и описание гибели нашего родственника.

- Держать все исследования при себе и нигде их не размещать.

Все, что вы находите, надо обязательно публиковать на таких сайтах, как Familio, дублировать на других ресурсах. По оставленным «следам» вас могут найти такие же увлеченные исследователи и поделиться полезной информацией.

- Надеяться на собственную память. Сколько информации приходится искать по новой, если сразу не сохранил.

Я не сохранила историю вывоза золотого запаса из Самары в годы Гражданской войны, теперь ту статью, в которой в частности упоминался мой прадед, не могу найти уже несколько лет.

Как исследовать семейное древо до XIII века

В любом генеалогическом исследовании огромную роль играют документы и еще раз документы. Я бы выделила период метрических книг и исповедных ведомостей XVIII – начало XX века отдельно, а время после 1925 года и до конца XX века – отдельно. В последнем случае совсем сложно. Я все понимаю о законе персональных данных, но продраться сквозь его ограничения бывает просто невозможно. Многие моменты так и останутся покрыты тайной, пока 100 лет не пройдет.

Если добавить к этому тенденцию изменять сроки хранения и уничтожать огромные массивы документации: пенсионных дел, документов из мест обучения и с работы, – то выходит, что сейчас нельзя получить практически никакие источники. У нас в роду, например, были люди, у которых не осталось в живых прямых родственников, и умерли они не так давно.

Меня удивляет такая позиция. Мы уверенно приближаемся к черте, когда о предках в XIX веке можно узнать намного больше, чем о тех, кто жил совсем недавно.

Рекомендуем вам ознакомиться с циклом статей о персональных данных:

- Что такое персональные данные?

- Согласие на обработку персональных данных: формы и особенности

- Права человека в отношении своих персональных данных

- Ответственность за распространение персональных данных

- Генеалогические сервисы: что можно, а что нельзя?

- Кому принадлежат данные на генеалогическом онлайн-сервисе?

- Генеалогическое древо как объект авторского и смежного права

Но я дилетант: стараюсь сначала собрать документы, а потом уже вокруг имеющейся информации составлять историю.

В моем случае исследовать родословную до XIII века было несложно, ведь семьи Гагариных3, Воейковых4, Дивовых5 − известные российские фамилии. Cоставив схемы по генеалогическим справочникам, я проверила их по всем источникам, до которых смогла дотянуться, сидя за компьютером. Сегодня огромные массивы данных можно найти в Интернете. Опять-таки спасибо Familio!

Мое генеалогическое исследование имеет определенную специфику. В процессе работы я изучала несколько видов документов. Это боярские книги, боярские списки, смотренные списки, дела десятен, всевозможные челобитные. А также книги Московского стола (для моего исследования именно Московский стол особенно интересен), Денежного стола, Приказного стола и множество других документов. Очень интересны Родословные росписи.

В какой-то момент становится ясно, что не то что к XIII веку, а веку к XV ты вступаешь на территорию сказок и легенд. Здесь говорить о документальном подтверждении все сложнее. Верить ли записям в дворянских книгах? Очень хочется, вернее, приходится. Зачастую в легенду о Прокопии в крещении, легшую в основу родословной Воейковых, остается только верить и пытаться понять, кто же это был на самом деле.

Привязка Familio к местам − бесценна. Базовая структура и задача сайта подтолкнула меня к идее разобраться в «Воейковской тысяче». Поднимая боярские списки, исповедные росписи и метрические книги по Воейковым, я думала, что род изучен чуть ли не с XVIII века. Однако все равно натыкалась на очень много любопытной информации. То одного родственника потеряли, то другого не к той ветке привязали.

Сохранить. Найти. Поделиться

Айдар Ахтариев подробно осветил возможности сервиса Familio и как ими грамотно пользоваться, чтобы достичь максимальных результатов

Какие тупики бывают в генеалогическом исследовании

Чтобы детально изучить историю дворянина, даже если ее не описали дореволюционные исследователи (таких большинство), может понадобиться смекалка. Например, в дворянском деле Действительного статского советника Всеволода Ивановича Козлова написано: «Дворянская грамота была утеряна, припишите меня к какой-нибудь части дворянской книги». Хорошо, что прапрадед приложил судебное дело о наследстве. Так я узнала полное имя его отца. Стоит сказать, что в те времена тоже делали ошибки: например, приписывали персон не к тем веткам.

Есть более близкая к нашему времени история. Мой папа родился в Москве, мне нужно было подтверждение его родства с его матерью для получения справки о смерти бабушки. Я знаю, где они жили, приход их церкви. Есть сервисы, тем более в Москве, позволяющие эту задачку решить на раз. Но не тут-то было! Именно в этой церкви, именно за нужный мне год метрические книги не сохранились. Меня спасли документы, хранящиеся в Тульском архиве. Всеволод Николаевич Козлов подавал в Тульское дворянское собрание прошение о причислении к роду его сына. К этому прошению была приложена консисторская выписка из метрической книги – заветный документ, доказывающий мое родство с моей же бабушкой. Иначе ждать бы мне и ждать ста лет с момента ее смерти.

Но отчаиваться никогда не стоит! Рано или поздно все отыщется».

- Блокадная зима 1941 года была самой тяжелой, потому что на улице стояла аномально низкая температура, отопление не работало. А после уничтожения немцами Бадаевских складов в городе закончилось пропитание. ↩︎

- Блокадный хлеб пекли из ржаной муки (она не всегда была под рукой), целлюлозы, обойной пыли и жмыха – отходов производства подсолнечного масла. ↩︎

- Древний дворянский род, происходящий из ветви Рюриковичей, идущий от Владимира Мономаха (1053−1125). ↩︎

- Русский дворянский род. В числе выходцев из него – Владимир Николаевич Воейков (1868−1947), последний комендант Зимнего дворца и приближенный Николая II. ↩︎

- Русский дворянский род, выходцы из которого оставили след в истории. В их числе декабрист Василий Абрамович Дивов (1805−1842), фрейлина Екатерины II Елизавета Петровна Дивова (1762−1813), действительный тайный советник Павел Гаврилович Дивов (1763−1841) и многие другие. ↩︎