Как искать переселенцев на Дальний Восток. Советский период

Как искать крестьян-переселенцев на Дальний Восток. Часть первая

Как искать крестьян-переселенцев на Дальний Восток. Часть вторая

Переселение на юг Дальнего Востока − одна из значимых страниц российской истории. С середины XIX и далее в XX веке на необжитые территории приехало несколько миллионов человек. Сегодня их потомки либо продолжают жить в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО), либо совершили «обратную миграцию» на запад страны.

В предыдущих статьях (часть 1 и часть 2) на Familio генеалог и историк из Хабаровска Алексей Святенький поделился опытом родоведческих исследований по дореволюционному периоду. Теперь пришла очередь рассказать об особенностях поиска тех, кто переехал на Дальний Восток в советское время.

Специфика и этапы переселения на советский Дальний Восток (1924−1991)

К завершению в 1922 г. Гражданской войны в регионе проживало 1,5 млн человек. После установления Советской власти край представлял из себя россыпь оторванных друг от друга небольших сел преимущественно с крестьянским населением. Также здесь находилось 5−6 относительно крупных по дальневосточным меркам городов. К моменту распада СССР в 1991 году Дальний Восток стал мощным индустриальным макрорегионом с населением более 8 млн жителей. Это произошло за счет целенаправленной политики государства по перемещению сюда значительных людских ресурсов − как в добровольном, так и в принудительном порядке.

Обычно выделяется три основных этапа переселения на советский Дальний Восток:

- 1926−1940 гг. «Промышленные» и «сельскохозяйственные» переселения. В первые пятилетки на Дальнем Востоке развернулась индустриализация, дефицит рабочих рук был колоссальный. Это эпоха ударных комсомольских строек, когда «с нуля» возникали целые города, такие как Комсомольск-на-Амуре. Кроме того, это еще и начало создания коллективных хозяйств на селе. Особенностью этих лет было формирование так называемых красноармейских колхозов, когда отслужившие на Дальнем Востоке военные «закреплялись» на территории. Одновременно произошло наиболее массовое за всю советскую эпоху принудительное перемещение населения в регион. Сюда прибыли сотни тысяч заключенных ГУЛАГа1 и спецпереселенцев.

- 1940−1959 гг. Дальнейшее массовое переселение по оргнаборам из республик и регионов западной части СССР. В эти годы были внедрены новые льготы, что обеспечило «взрывной» прирост населения на севере Дальнего Востока. На Камчатке, Чукотке, Сахалине население увеличилось в 3-6 раз.

- 1960−1980 гг. Продолжение индустриализации и оргнабора, новые всесоюзные стройки, такие как БАМ2. В эти годы возникло выражение «поехать за длинным рублем», так как на Дальнем Востоке установили повышенные коэффициенты зарплаты.

Особенности генеалогического поиска

В целом методика поиска дальневосточных предков мало отличается от исследований по другим регионам страны в советское время.

Главные документы генеалога: советский период

Справки из архивов ЗАГС, похозяйственные и домовые книги, документы с места работы и партийные документы

Генеалогу не избежать обращений в ЗАГС, обязательно придется познакомиться с местными архивами, изучить портал «Память народа», полистать похозяйственные книги. Но есть и своя, переселенческая специфика.

До начала поиска нужно:

- Разобраться в административно-территориальной принадлежности населенного пункта, в который переехали ваши предки.

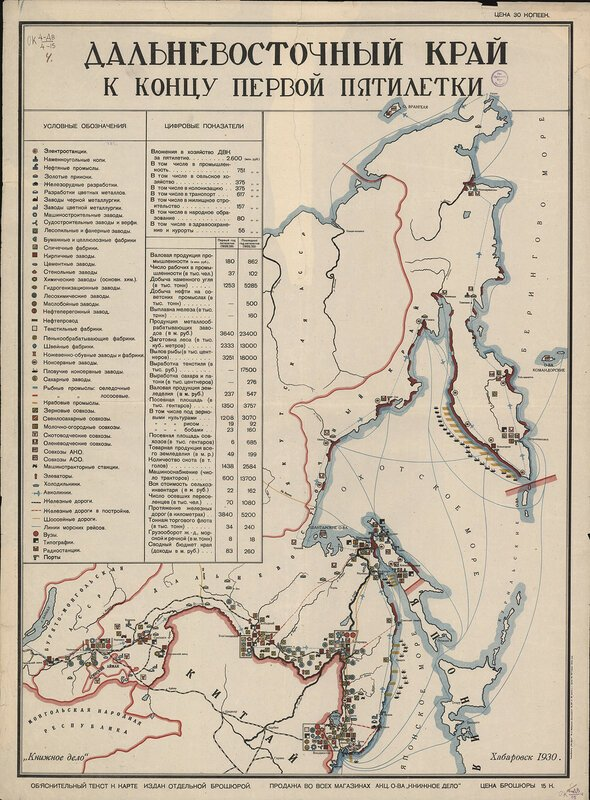

От этого будет зависеть, в каком региональном архиве придется искать информацию. В 1920-х годах почти вся территория современного Дальнего Востока была объединена в Дальневосточный край (ДВК) и управлялась из Хабаровска. Только перед Великой Отечественной войной произошло «административное дробление» на отдельные регионы. Внутри субъектов также постоянно менялись границы муниципалитетов. Базовая информация о принадлежности поселений к тому или иному региону и району представлена в разделе Familio «Места».

- Познакомиться с особенностями дальневосточных архивов

Советский период почти не представлен в сети – нет крупных баз, крайне мало генеалогических документов онлайн. Поэтому генеалогу придется обращаться в архивы или к специалистам на местах. В региональных архивах имеются отдельные «переселенческие» фонды со списками переехавших. К сожалению, уровень цифровизации архивов на Дальнем Востоке пока невысок, что затрудняет поиск в режиме онлайн.

- Выяснить, где работали предки

Для генеалогического поиска по советскому периоду точная информация о месте работы предка − залог успеха. На Дальнем Востоке появлялись сотни крупных заводов и колхозов, где трудилось большинство приезжего населения. В муниципальных и региональных архивах сохранились фонды предприятий с личными карточками и делами работников, служебными приказами.

Архивы Дальнего Востока: федеральный, региональные, муниципальные

Рассмотрим методику поиска и особенности фондов архивов Дальнего Востока по переселенческой тематике.

Российский исторический архив Дальнего Востока (РГИА ДВ)

В РГИА ДВ хранится основной корпус документов по дореволюционному переселению на Дальний Восток. Но есть здесь и фонды 1920−1930-х годов, полезные для изучения миграций в советские годы. В их числе:

- Р-236 «Приморская переселенческая партия. г. Владивосток».

- Р-477 «Владивостокская контора Сахалинского управления переселения и вербовки кадров на о. Сахалин».

- Р-2203 «Заведующий водворением и устройством переселенцев Завитинского подрайона Амурской переселенческой партии».

- Р-2397 «Забайкальский переселенческий отряд Дальневосточного районного переселенческого управления. г. Чита».

- Р-2441 «Дальневосточное краевое переселенческое управление. г. Хабаровск».

- Р-2819 «Амурская переселенческая партия. г. Благовещенск».

- Р-2907 «Заведующий водворением и устройством переселенцев Благовещенского подрайона Амурской переселенческой партии. г. Благовещенск».

- Р-4584 «Заведующий водворением и устройством переселенцев в Хабаровском районе. г. Хабаровск».

РГИА ДВ остается одним из наименее технически оснащенных федеральных архивов в стране, что существенно затрудняет поиск конкретных дел в фондах. Описи по советскому периоду представлены фрагментарно только в информационной системе Росархива ГИС УАИД. Поэтому исследователю придется делать запрос в архив, посетить читальный зал очно или обратиться к частным специалистам во Владивостоке.

Государственный архив Хабаровского края (ГАХК)

Хабаровский край был крупнейшим центром переселения. В региональном архиве есть отдельные переселенческие фонды и документы по крупным организациям. Внедрена автоматизированная информационная система (АИС, электронный каталог), в которой удобно искать фамилии, названия населенных пунктов и предприятий. При этом туда загружены и описи муниципальных архивов.

Хабаровск до конца 1930-х годов являлся административным центром Дальневосточного края, поэтому в ГАХК хранятся документы 1920−1930-х годов и по другим территориям макрорегиона.

Наиболее информативны несколько фондов, в которых находятся списки переселенцев с указанием мест выезда и членов семьи и иная информация генеалогического характера. Исследователю нужно будет найти эти фонды в АИС, просмотреть описи и заказать интересующие дела.

- Ф. Р299 «Переселенческий отдел управления Народного комиссариата внутренних дел по Дальневосточному краю», 1926−1938 гг. − списки переселенцев, переехавших в колхозы; списки красноармейцев и анкеты их семей, подлежащих переселению в Дальневосточный край.

- Ф. Р304 «Хабаровская переселенческая партия Дальневосточного районного управления», 1917−1930 гг. − много списков и книг водворения переселенцев, переехавших на территорию современного Хабаровского района.

- Ф. Р553 «Комитет по труду администрации Хабаровского края», 1930−2002 гг. − списки семей из разных регионов СССР, списки переселившихся в колхозы Дальневосточного края.

- Ф. Р692 «Учреждения и предприятия сельского хозяйства Хабаровского района Хабаровского края», 1930−1960 гг. − списки переселенцев в колхозы.

- Ф. Р709 «Хабаровское областное земельное управление»,1934−1939 гг. − списки переселившихся в красноармейские колхозы.

- Фонды райисполкомов и отдельных предприятий − списки переселенцев, документы по обустройству, эшелонные списки.

Источник: Госкатлог, Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова

Государственный архив Приморского края (ГАПК)

В советские годы Приморье, благодаря благоприятному климату для сельского хозяйства, стало одним из ключевых регионов переселения колхозников в сельские районы. Вместе с тем многие также переезжали и в города, чтобы работать на промышленных предприятиях. Недавно в ГАПК появился электронный читальный зал (ЭЧЗ). Но не все фонды архива загружены в ЭЧЗ, а описи дел не проиндексированы. К их текстовому набору в 2024 г. приступили волонтеры проекта «Великие описи», они загрузили уже более 3 тыс. заголовков дел.

Состав переселенческих фондов ГАПК:

- Ф. Р-1215, оп. 2, ед. хр. 1–21 «Отдел организованного набора рабочих исполнительного комитета Приморского краевого совета депутатов трудящихся», 1947−1956 гг. − сохранились журналы учета переселенцев за 1946−1955 годы, анкеты-заявления и справки по переселению семей, эшелонные списки выходцев из разных регионов, республик СССР в Приморский край, журналы учета глав переселившихся семей, журнал учета демобилизованных переселенцев.

- Ф. Р-282, оп. 1 «Заведующий переселением в Побережном районе Владивостокского округа», 1927−1928 гг.

- Ф. Р-1122, оп. 1 «Заведующий водворением и устройством переселенцев в Иманском подрайоне Хабаровского округа», 1924−1930 гг.

- Ф. Р-598, оп. 1 «Переселенческий отдел Приморского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов», 1934−1938 гг.

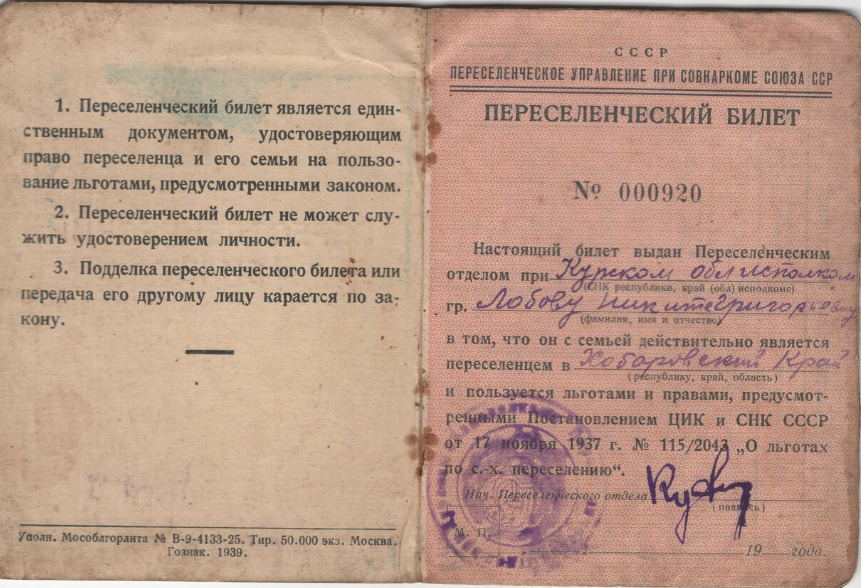

Государственный архив Амурской области (ГААО)

Амурская область наряду с Приморьем в советские годы была важным центром переселения в колхозы из-за развитого сельского хозяйства. В архиве нет АИС, поэтому пользователю доступно только изучение списка фондов на сайте. Альтернативы – запрос в архив, личное посещение читального зала или работа через местного исследователя. В целом структура и содержание фондов ГАОО по советскому периоду стандартна для региональных архивов. Наиболее полезным является фонд Р-22 «Управление труда администрации Амурской области», где хранится различная документация, связанная с миграцией, в том числе списки переселенцев, анкеты, журналы учета глав семей, ведомости на выплату единовременного денежного пособия, переселенческие билеты.

Источник: Госкаталог, Амурский областной краеведческий музей им. Г. С. Новикова-Даурского

Государственный архив Республики Саха (Якутия)

Якутия в советское время стала одним из центров добывающей промышленности, что потребовало масштабного притока кадров. Рядом с месторождениями строились целые города и крупные поселки. За северными льготами и высокими зарплатами сюда приезжали со всего СССР.

В республиканском архиве внедрена АИС. Содержание фондов аналогично хабаровскому архиву. Через функцию поиска можно искать нужные фамилии, названия населенных пунктов и предприятий.

Архив Еврейской автономной области (ЕАО)

ЕАО − регион со специфической историей. Советское правительство в конце 1920-х годов определило территории в среднем течении Амура местом переселения евреев.

В 1934 г. была создана автономная область, которая в административном отношении входила в состав Хабаровского края. К середине 1930-х годов сюда переехало более 20 тыс. евреев.

Источник: Госкаталог, Хабаровский краеведческий музей им. Н. И. Гродекова

Дистанционно ознакомиться с фондами архива в Биробиджане пока невозможно. Переход на новую платформу сайта еще не завершен, и научно-справочный аппарат до сих пор не размещен онлайн. Основным фондом по еврейскому переселению является Ф.1 «Представительство Центрального совета ОЗЕТ3 в Еврейской Автономной Области Всесоюзного общества по земельному устройству трудящихся евреев в СССР». В описях № 2 и 3 хранится много списков переселенцев, справок, характеристик, анкет. Ознакомиться с делами фонда можно только в читальном зале или сделать запрос. Подспорьем могут стать оцифрованные списки переселенцев 1928−1935 гг. из этого фонда, которые сделала группа частных исследователей на форуме «Всероссийское генеалогическое древо». Кроме того, некоторые списки переселенцев в ЕАО есть на форуме «Еврейские корни». В область, особенно после войны, мигрировали не только евреи, но и, например, белорусы и украинцы. О наличии дел по этим переселенцам лучше уточнить, позвонив в читальный зал архива.

Как подтвердить еврейскую национальность?

Кто и как может получить гражданство Израиля

Архивы Сахалинской области

Сахалин – еще один дальневосточный регион с непростой исторической судьбой, что повлияло на АТД и специфику миграционных потоков. Отдельные районы острова в разное время находились под управлением соседней Японии. В 1925−1940-х годах советская власть вела интенсивную кампанию по переселению на северный Сахалин, население которого за эти годы выросло до 110 тыс. человек.

В августе 1945 г. Советская армия освободила южную часть Сахалина и Курилы, после чего темпы миграции на остров выросли в несколько раз.

В Южно-Сахалинске работают два областных архива – исторический и по личному составу. Для них действует объединенная АИС. В их фондах отложилось немного «переселенческих» документов. Для более эффективного поиска исследователю необходимо обратить внимание на фонды районных исполкомов (есть похозяйственные книги) и предприятий. Результативным будет поиск по населенным пунктам и фамилиям.

Источник: Госкаталог, Сахалинский областной краеведческий музей

Региональные архивы северо-востока ДФО

На северо-востоке Дальневосточного федерального округа расположены самые малонаселенные территории. Познакомиться с содержанием их фондов непросто – у архива Магаданской области и Чукотского автономного округа нет своих сайтов. В этом случае поможет только звонок в архив и последующий запрос. У архива Камчатского края сайт есть, на нем представлен перечень фондов, но нет описей дел. Наиболее полезным будет фонд Р-542 «Управление труда и социального развития администрации Камчатской области», в котором хранятся списки на переселение и другая связанная с этим документация. Кроме того, на Камчатку активно перемещали людей для работы на рыбодобывающих предприятиях, и именно на их фонды нужно обратить внимание.

Источник: Госкаталог, Камчатский краевой объединенный музей

Муниципальные архивы

Архивы в муниципалитетах являются важным источником генеалогической информации. Их можно разделить на два вида − архивные отделы местных администраций (как правило, это сельские районы) и центры хранения документов (отдельные учреждения в крупных городах).

- Архивные отделы районных администраций.

Обычно это небольшие хранилища, со списками фондов которых можно познакомиться на сайте администраций районов. Здесь хранятся документы местных предприятий, в основном совхозов и колхозов. В них встречаются персональные дела, приказы по личному составу. В некоторых случаях, как, например, в Приморье, там содержатся похозяйственные книги, которые до сих пор не переданы в региональный архив. Свои небольшие архивы есть даже в администрациях отдельных сел, и иногда в них можно встретить похозяйственные книги.

- Городские центры хранения документов.

Такие учреждения работают в крупных городах − Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Комсомольске-на-Амуре и ряде других. Наряду с региональными архивами они в первую очередь хранят документацию предприятий. На их сайтах есть описи дел, по которым можно искать нужные организации. В этих фондах хранятся приказы по личному составу, личные карточки, невостребованные трудовые книжки.

Архивы РЖД

Начиная с 1930-х годов для работы на железной дороге на Дальний Восток мигрировали десятки тысяч человек. Их личные дела хранятся в нескольких подразделениях ведомственного архива Дальневосточной железной дороги. Для того, чтобы получить дело, потребуется запрос на электронную почту архива, подтверждение родства, а также информация о месте и годах службы предка. Копии личного дела сотрудники архива сделают бесплатно.

Одна из самых ярких страниц переселения на Дальний Восток – строительство Байкало-Амурской магистрали в 1970−1980-х годах. На ударную комсомольскую стройку со всех уголков СССР приехали тысячи человек. Единой базы строителей БАМа нет, но есть отдельные медиапроекты со списками фамилий (50-летие БАМа, Орденоносцы БАМа, строители Бурятского участка БАМа).

Источник: culture.ru

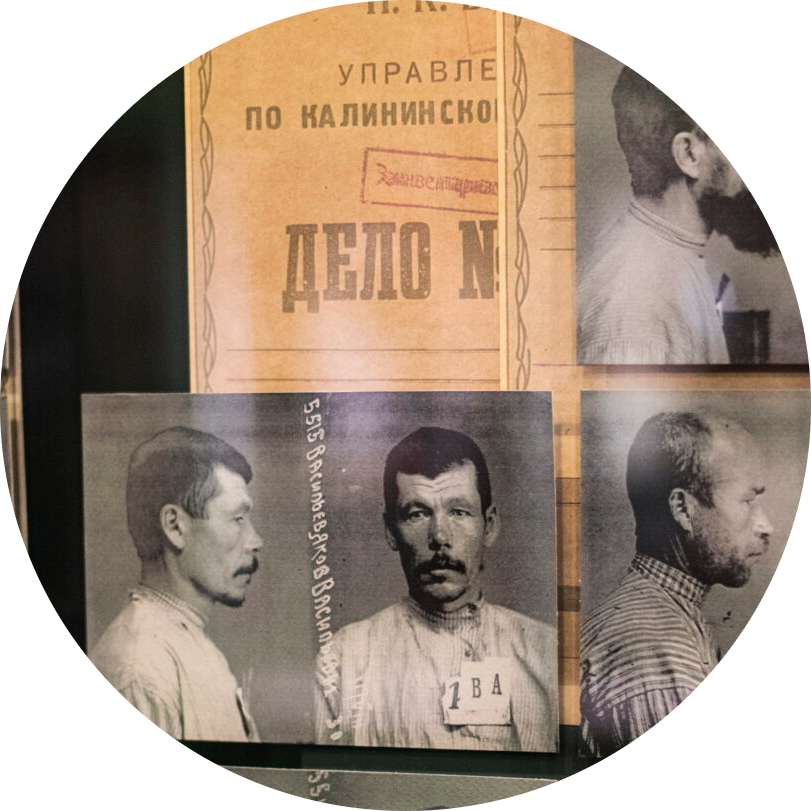

Принудительное переселение

В 1930−1940-е годы Дальний Восток стал местом масштабных принудительных миграций. Это было связано в первую очередь с политическими репрессиями и раскулачиванием. О методике поиска жертв политических репрессий написано довольно много, есть несколько баз в Интернете. Но вот о поиске раскулаченных информации значительно меньше.

Как найти сведения о репрессированных?

Рассказываем, где хранятся документы и как их получить

Так называемая «кулацкая ссылка» в начале 1930-х годов шла по двум направлениям. Во-первых, порядка 35 тыс. кулаков и членов их семей были высланы в ДВК из других регионов СССР. Во-вторых, около 30 тыс. человек были перемещены внутри края. Как «внешние», так и «внутренние» спецпереселенцы были перевезены в районы современных Хабаровского края, Амурской области и Приморья. В основном они направлялись на золотодобывающие предприятия и в лесхозы. Список населенных пунктов, в которых размещали ссыльных, приведен в монографии историка из Владивостока Елены Чернолуцкой.

Приведем несколько шагов по поиску раскулаченных:

- Изучение списков лишенных избирательных прав. Большинство владельцев зажиточных хозяйств еще с середины 1920-х годов были лишены права избираться в местные советы как классово чуждые элементы. По каждому селу и городу составлялись списки «лишенцев», которые сейчас хранятся в региональных архивах в фондах исполкомов. Например, в ГАХК есть списки не только по Хабаровскому краю, но и по нескольким регионам Дальнего Востока. Многие лишенцы пытались оспорить поражение в правах, в результате в региональных архивах сохранились дела по «разбору» их ситуаций. По лишенцам, дошедшим в своих спорах до Всесоюзного ЦИК, сохранились дела в Госархиве РФ (хранятся в г. Ялуторовск Тюменской области).

- Изучение фондов исполкомов по месту выселения. Если известно место выезда семьи, то необходимо внимательно посмотреть описи дел райисполкомов за 1930−1932 гг. Как правило, там можно найти списки кулаков по селам, протоколы сельсоветов и отдельные характеристики кулацких хозяйств.

- Изучение фондов райисполкомов по месту ссылки. Если известен населенный пункт, в который была выслана семья, нужно работать с описями фондов райисполкомов за 1930-е годы. Как правило, отдельных списков спецпоселенцев там нет, но есть похозяйственные книги и приказы по личному составу предприятий, на которых они трудились.

- Направить запрос в Информационный центр регионального УМВД. Дела по высланным в административном порядке хранятся в управлениях внутренних дел по регионам, в которые была отправлена семья. Запрос в свободной форме можно подать через вкладку «Прием обращений» на сайтах управлений. Архивные дела кулаков старше 75 лет, но в МВД для подробного ознакомления с ними требуют подтверждение родства. Сейчас, благодаря усилиям общественников, ведомство планирует внести изменения во внутренние инструкции и по запросу дать доступ к делам всем интересующимся.

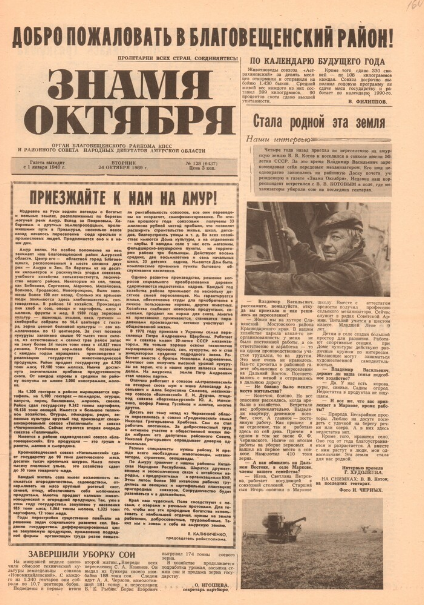

Онлайн-источники по советскому переселению на Дальний Восток

- Форум «Всероссийское генеалогическое древо» (ВГД). На ВГД есть несколько тем по переселению на Дальний Восток, а также отдельные темы по дальневосточным архивам.

- Чаты Familio по регионам в Телеграм. Пока чаты есть только по нескольким территориям Дальнего Востока – Хабаровскому, Приморскому, Забайкальскому краям, Амурской области. «Северные» территории макрорегиона еще не охвачены.

Чем полезны региональные чаты Familio

Интервью с комьюнити-менеджером сервиса Мечиславом Прокофьевым

- Проект «Амургенеалогия». Проект создан группой исследователей из Амурской области. В бесплатной базе «Амургенеалогии», выложенной в телеграм-канале, можно найти ряд документов со списками по советскому периоду и получить консультацию по поиску.

- Госкаталог. На сайте выложены оцифрованные коллекции дальневосточных музеев, в которых хранятся переселенческие билеты, свидетельства о водворении, фото, заметки в газетах.

* * *

Дальний Восток – огромный регион, куда не только массово прибывали переселенцы, но откуда также активно выезжали другие категории граждан по различным причинам. История будет неполной без рассказа о поисках «восточных эмигрантов» в Харбине, депортациях корейского и китайского населения. Об этом в следующих статьях дальневосточного цикла.

- ГУЛАГ − Главное управление лагерей и мест заключения в составе Народного комиссариата внутренних дел СССР (НКВД), Министерства внутренних дел (МВД) и Министерства юстиции Союза ССР, осуществлявшее руководство местами заключения. Занималось управлением системой исправительно-трудовых лагерей в 1930−1959 годах. ↩︎

- БАМ (Байкало-Амурская магистраль) − Байкало-Амурская железная дорога имени Ленинского комсомола − железная дорога, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний Восток России, протяженностью 4324 км. Одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Проходит примерно в 610−770 км к северу от Транссибирской магистрали и параллельна ей. Большая часть магистрали проложена в зоне вечной мерзлоты. ↩︎

- ОЗЕТ (Общество землеустройства еврейских трудящихся) – организация по привлечению евреев СССР к сельскохозяйственному труду. ↩︎

*Доступ к просмотру некоторых ссылок может быть ограничен в РФ.